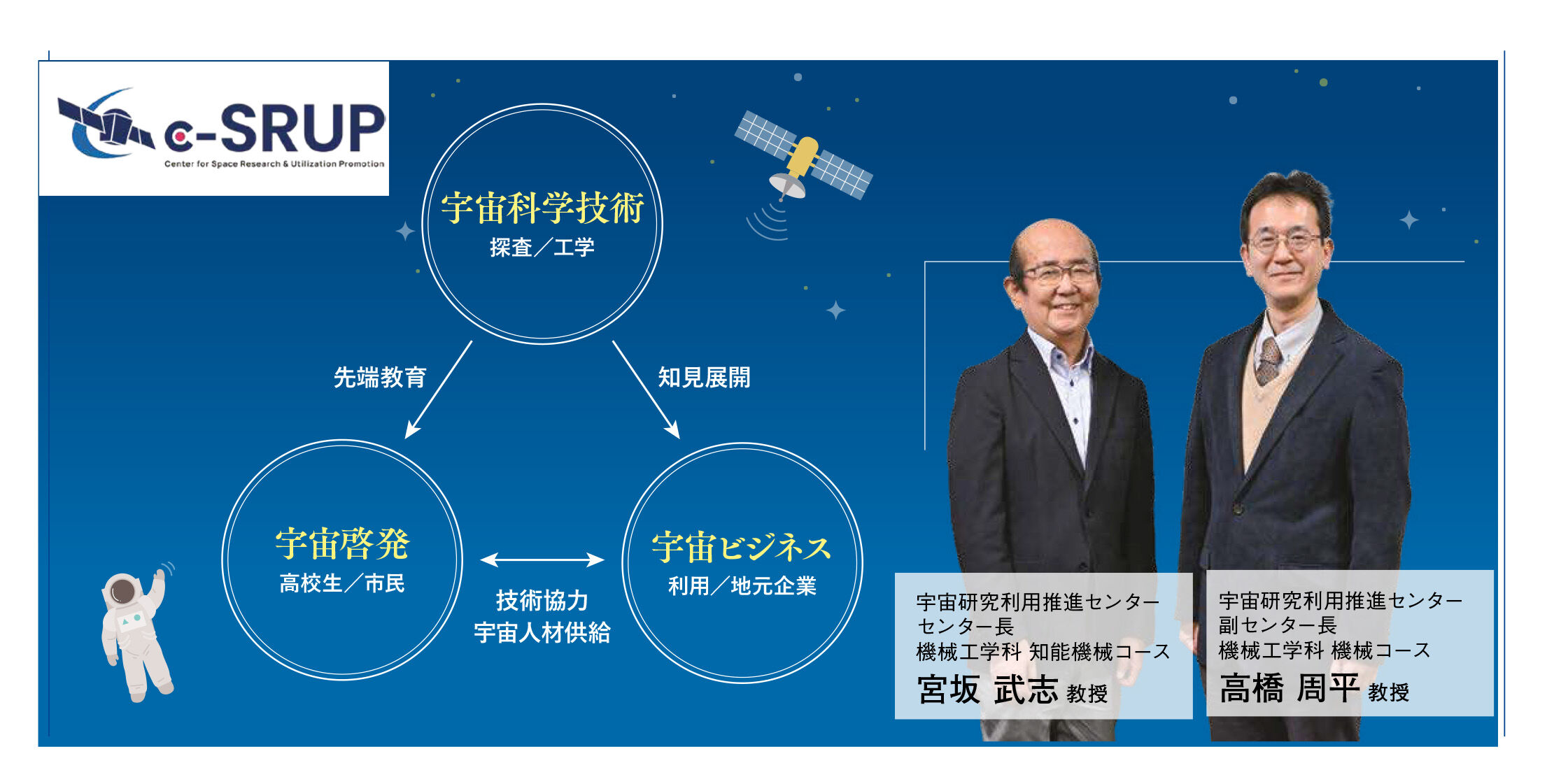

岐阜大学工学部附属 宇宙研究利用推進センター

本格的な宇宙開発を見据えて 技術者と宇宙産業を岐阜県から

現在の大学生や高校生の皆さんが社会で活躍する頃には、月面に生産の拠点が建設されるようになり、当たり前に「宇宙人材」が必要とされるでしょう。2023年設立の岐阜大学工学部附属宇宙研究利用推進センター(c-SRUP)は、そんな時代を見据えた組織です。高校在校中から大学・大学院までの一貫した高度な宇宙技術者育成を中心に、宇宙に関連する研究開発のサポートや産学官連携による宇宙ビジネス創出の支援を行います。

高校生から宇宙に興味を持ち大学進学につながる学びの機会を

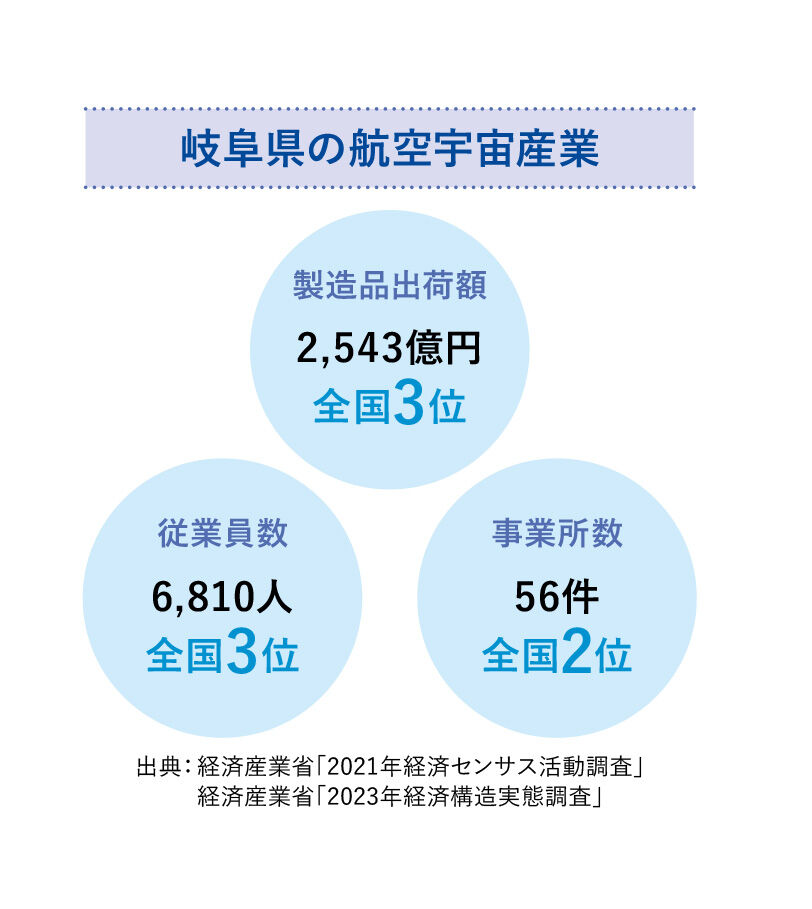

岐阜県はアジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区に指定されており、立地する企業の多くが航空機産業です。未来を担う高校生に、早くから宇宙を意識し岐阜大学工学部への進学につなげてもらいたいと考え、2016年、有志の教員でオンライン講義や宇宙航空研究開発機構(JAXA)の見学などを行う高大連携教育「宇宙工学講座」を開設。2021年、岐阜県と岐阜大学は宇宙産業を将来の中核産業と捉え、宇宙人材育成、産学官連携による宇宙産業育成を推進する「ぎふ宇宙プロジェクト研究会」を発足、吉田和弘学長が座長を務めています。宇宙工学講座がこの研究会の一環となったことを受け、より本格的な人材育成のため、2023年に宇宙研究利用推進センターを開設しました。

この2年間で注力したのは、宇宙工学講座で宇宙に興味を持った高校生が岐阜大学で学び続けられる「高大接続」の整備です。宇宙工学講座と、2013年から実

施の空き缶サイズの人工衛星を打ち上げる学外団体主催の「缶サット甲子園」ヘの参加に加え、新たな実践的教育として、複数の工業高校の生徒が人工衛星製作からアメリカの民間ロケットによる打ち上げまでを行う全国初のプログラム「ぎふハイスクールサット(GHS)」がスタート。宇宙時代に求められる人材要件を、内閣府は「宇宙スキル標準」として定めていますが、宇宙工学は電気・電子や機械、情報など多分野から成る総合工学で、仲間との協力が不可欠です。人工衛星を題材にする

と、それらを有効に学ぶことができます。加えて高校生のうちから「宇宙に携わるにはさまざまな知識が必要だ」と認識でき、大学1~2年次の授業にも「将来、必ず役立つ」という姿勢で臨むことで、大学3年次以降は、研究室で宇宙関連の多彩な研究に携わることができます。このように高校から大学の学部、大学院へと、一貫した宇宙人材の育成を系統的に考えている大学は全国でも稀少だと自負しています。

新たな可能性を生む研究連携と県内企業の参入を後押ししたい

岐阜で学び、就職したい人が宇宙に関われることが最終目標

人材育成については、宇宙工学講座を受講した高校生が岐阜大学へ進学するなど、一定の成果を実感しています。GHSは2025年夏頃に打ち上げを予定しており、その後は人工衛星から得た画像や音声データの活用プログラムを実施します。今年度は二つの大きな計画を進めています。一つは学部・大学院の6年間の一貫した教育プログラムの確立を目指し、大学院生向けの宇宙工学講座の設置。もう一つは、施設や設備を充実させることで、従来はJAXAの施設で行っていた衛星の試験などを大学内で実施できる環境作りを目指していきます。最終的には、地元志向の高校生に「宇宙に関する学びも、宇宙産業への参画も、すべて岐阜県で実現できる」という道を 示すことです。かつて宇宙と言えばロケットを飛ばす「宇宙輸送」が中心でしたが、今や「宇宙環境利用」が現実的に考えられる時代となりました。宇宙に関わる方法は多岐にわたり、宇宙ミッションは多様な専門分野の共同作業です。月面に持続可能な生産拠点を設けるには、電気・電子や機械、情報分野にとどまらず建築や経済、医学、農学などの分野も必要です。地球より小さい重力下で活動するには、新たなアイデアも求められます。高校生や大学生の皆さんには、分野を問わず宇宙を少しだけ意識しながら学び、柔軟な発想力を生かして、ぜひ宇宙を含めた社会の発展に貢献してもらいたいと願っています。