高校生が製作した人工衛星を打ち上げ!宇宙への関心を将来へつなぐ実践教育

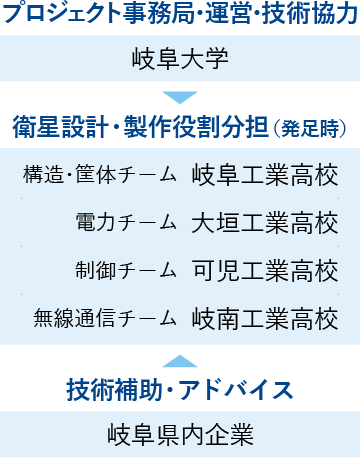

複数の高校の生徒が共同で人工衛星の製作から運用までを行う「ぎふハイスクールサット(GHS)プロジェクト」。2016年の宇宙工学講座開講当時から、高校と大学をつなぐ実践的な人材育成プログラムとして計画しました。岐阜県や県内高校の先生の支持、県内企業の協力、JAXAなど関係機関との連携により実現しました。手探りの試みでしたが、高校生の熱意に大いに刺激を受けました。今後も宇宙に関する学びの機会を広げる活動を続けていきます。

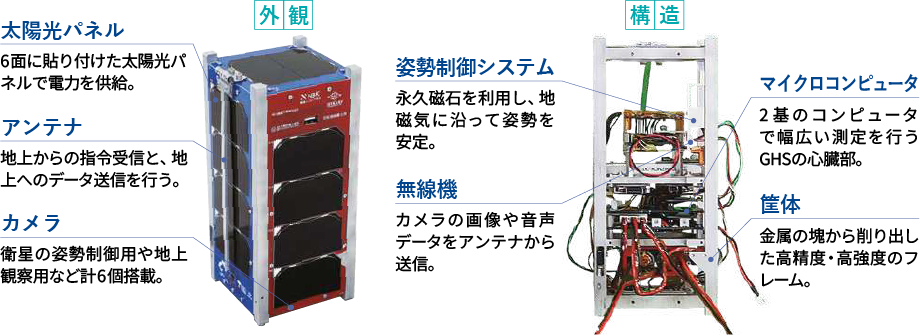

GHSの機能

スペック

【小型人工衛星「GHSモデル」仕様】

寸法:縦10cm×横10cm×高さ約20cm(2ユニット) 重量:1.6kg

搭載機器:コンピュータ、カメラ、バッテリー、太陽電池パネル

GHSプロジェクトの取り組み

1.人工衛星の学習と構想

プロジェクトは岐阜大学で開催されたキックオフイベントでスタート。県内企業と高校生がグループワークを行い、「打ち上げた人工衛星で何をするか」を議論。人工衛星の学習キットを活用し、仕組みや実験・評価方法について学びました。

2.ミッション決定

人工衛星のサイズや重量の制限内で搭載可能な太陽電池の数などを計算。それに基づき、高校生が出したアイデアを「この電力で実現できるか」先生たちが検討。その結果、ミッションを「画像撮影」「音声通信」に決定しました。

- Mission 01

- 地球からの指令により、宇宙から地球を撮影し画像を地球へ送信

- Mission 02

- 宇宙から無線で地球へ発信(誰もが無線で受信可能)

※ 人工衛星は地上から約400kmの高さの軌道を1周約90分で周回

3.設計

高校・大学の教員が、筐体(フレーム)や電子回路の基本設計、電源システムの検討、部品の選定を実施。協力企業に回路基板の製作を依頼しました。GHSプロジェクトには岐阜大学の学部生・大学院生も指導に携わりました。

4.初号試作機製作

GHS初期モデルを製作し、筐体や電子回路が打ち上げ時の振動や宇宙空間の温度変化(-150~80℃)に耐えられるかをテスト。金属棒をボルト留めしたフレームでは、振動試験でボルトが外れるなどの課題が見つかりました。

5.試作機製作・環境試験

筐体をネジ止め不要の削り出しによる一体型に改良。電源用のリチウムイオン電池は振動試験や真空試験を実施し、30本の候補から良品の2本を選定。改良版の試作機を計4機製作し、完成形に近づけていきました。

6.フライトモデル製作・射出確認

実際に宇宙へ飛ばす最終モデルに精密部品を組み込み、耐振動性や表面のざらつきが射出時に問題とならないかなどを確認。NGなら分解・修正と再テストを繰り返し、安全審査をクリアしました。

7.引き渡し準備・完成

JAXAが定める安全基準を満たし、ロケット打ち上げ時の振動や宇宙空間での動作確認を実施。2024年12月にJAXAへの引き渡しを完了しました。

8.打ち上げ

GHSはアメリカの民間ロケットで国際宇宙ステーション(ISS)へ輸送され、宇宙飛行士によって衛星軌道に投入。その後、海外の学生と人工衛星を介した音声通信などを行うプログラムを普通科高校も交えて開始します!

参加した高校生の声

- 木村さん

- 1年生のとき仲のいい先輩に誘われたのがきっかけです。

- 日比野さん

- 先生に勧められました。天体観測が好きで、高校生から宇宙に関われるのは魅力的でした。

- 木村さん

- 筐体やテスト用治具など広く関わりました。アンテナの形状や位置、大きさの制約が多く、何度もトライしました。

- 日比野さん

- 電池のテストを担当しました。測定治具の形状から測定結果グラフの見方まで苦労しましたが、先輩方から受け継ぎ積極的に関わりました。

- 木村さん

- モノの性質がわかるおもしろさや自分で考えてつくる楽しさを味わい、機械系の知識が身に付きました。将来、人が行けない場所で働くロボットの開発に挑戦したいです。

- 日比野さん

- 技術だけでなく、他校の生徒や大学の先生とも関わり、人とつながる楽しさを学びました。卒業後は工業高校の実験助手になります。