ジョイント・ディグリープログラム活動

岐阜大学と海外大学、両校共同の学位を取得

私は以前から研究を通じてインドの教員と交流があり、その中で度々「どうしたら互いの国の産業に貢献する人材を育成できるか?」が話題に挙がりました。解決策の一つとして導入したのが、2014年に文部科学省が創設したジョイント・ディグリープログラム(JDP)制度です。

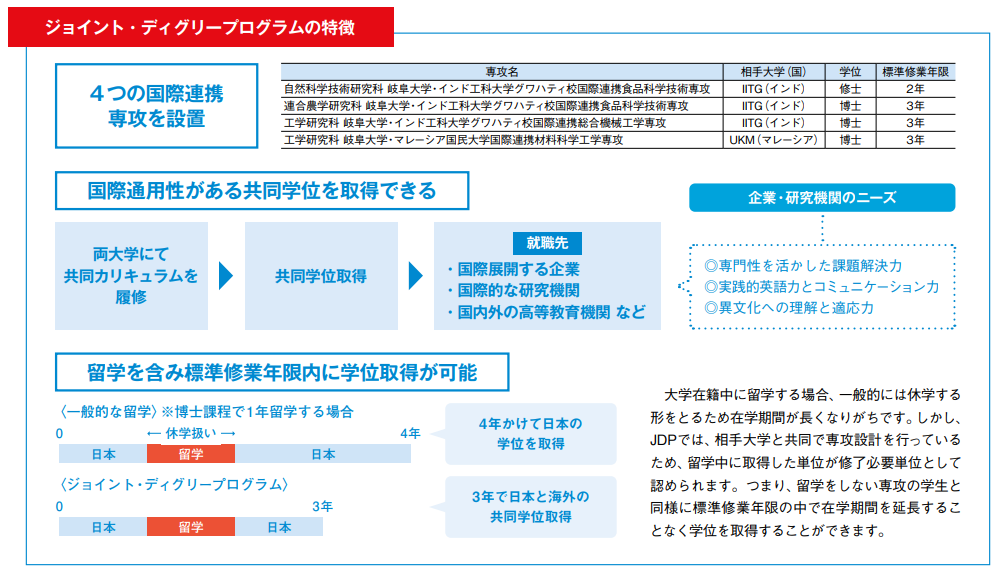

JDPは日本と海外、二つの大学の連名による学位を取得できるプログラムです。日本と海外の大学が共同で一つのプログラムを構築し、このプログラムに参加した学生は両方の大学に在籍し、相手国の大学ヘの留学を経験します。互いの大学で学ぶ期間は違ってもカリキュラムは同一で、修了までの期間や単位数、学費は国内の大学院で学ぶのと同じです。岐阜大学では現在、インド工科大学グワハティ校(IITG)およびマレーシア国民大学(UKM)との間で、修士・博士の計4つの国際連携専攻を開設しています(下記の図参照)。岐阜大学のJDPは、約90社が加盟する産官学金「JDPコンソーシアム」を活用し、国際連携教育に貢献するグローカルJDPプラットフォームを形成。外国人留学生のインターン受け入れなど、人材育成面で協力を得ています。

全国の大学に30専攻あるJDPのうち、岐阜大学と名古屋大学で計11専攻と東海国立大学機構が大きく貢献していることから、全国大学JDP協議会の設立を提案。岐阜大学が会長校を務め、制度運用改善や文部科学省への要望を伝える窓口となっています。

国際的に活躍できる人材育成を展開得

学(株)を訪問

JDPに在籍する学生は必ず一定期間の留学を経験します。留学先では留学先の学生として扱われ、語学力とコミュニケーション能力の向上はもちろん、専門分野において世界トップレベルの教員から学び、学位を授与されるにふさわしいレベルに成長できます。研究では一人の学生は日本と海外の両方に指導教員をもち、教員それぞれの強みを活かし、新たな技術や発想を取り入れた相乗効果によって研究を発展させることができます。最大のメリットは、異文化での協働を身をもって学べることにあります。留学を終えて帰国した学生は顔つきも見違え、「自分の常識が世界共通ではないと知った」といった声が聞かれます。就職先企業からは現地学生との協働の経験が高く評価され、インドとのビジネスを展開する企業などで前線に立って活躍しています。学生やこれから入学する皆さんには、違う文化を持つ人と協働する経験を通じて自分のものの見方に気づき、さらに自分の能力にも気づいて自信が持てることを、ぜひ経験してほしいと思います。

IITGと岐阜大学との交流が日本政府の海外向け広報動画に

採用(動画はこちらから閲覧可能です)

JDPとは別に、2022年度には文部科学省の「大学の世界展開力強化事業~インド太平洋地域等との大学間交流形成支援~」 に採択。グローバルな視点から地域課題解決のための活動ができる人材を養成するため、国際連携修了証が授与される「Glocalist」(学部レベル)と「Glocal Expert」(修士・博士レベル)がスタートしました。JDP同様、IITGやUKMとの共同プログラムですが、こうした国を超えた連携はJDP専攻以外にも広がっています。専門性に加え、異文化に適応し協働する力を養えるプログラムをさらに発展させていきます。

JDP参加者の声

後藤 駿太 さん

岐阜大学・インド工科大学グワハティ校

国際連携食品科学技術専攻 2年

留学先では膜工学や先端食品工学など幅広く学びました。講義は現地の学生と一緒で慣れない英語とスピード感に理解が追い付かない感覚があり、予習復習を欠かさず必死に勉強しました。テスト前は24時間開放される大学図書館にこもり、現地の学生と夜を徹して勉強。5カ月の留学で実際に研究に打ち込めたのは1カ月程度、講義と研究の両立が大変でした。拙い英語でも相手は理解しようとしてくれ、ためらわずに話せるようになりました。

日本では考えられないような出来事の連続で、毎日新しい発見がありました。多様な文化、宗教、環境、人々に触れたことでインドの成長を肌で感じることができました。

ムハマド・イクマル・イズマン・

ビン・モハマド・ファドリ さん

岐阜大学・マレーシア国民大学

国際連携材料科学工学専攻 2年

池田将教授とリム・リーワ教授に学び、自身の研究を完成させるためマレーシアから来日しました。主に超分子の合成・電気化学・クロマトグラフィ・バイオセンサーの開発、FTIR・1H-NMR・UV-Vis装置について学びを深めました。初めて大学に来たときに指導教員と研究室のメンバーが新入生歓迎会を開いてくれ、そこで出された料理はとてもおいしかったです。リサーチ・アシスタント制度を通じた経済的支援、研究に必要な化学薬品や器具の購入には大学のサポートがあります。銀行開設や市役所関連の対応ではチューターが助けてくれました。将来は岐阜大学で学んだことを活かして、マレーシアで講師になりたいです。

池田将教授とリム・リーワ教授に学び、自身の研究を完成させるためマレーシアから来日しました。主に超分子の合成・電気化学・クロマトグラフィ・バイオセンサーの開発、FTIR・1H-NMR・UV-Vis装置について学びを深めました。初めて大学に来たときに指導教員と研究室のメンバーが新入生歓迎会を開いてくれ、そこで出された料理はとてもおいしかったです。リサーチ・アシスタント制度を通じた経済的支援、研究に必要な化学薬品や器具の購入には大学のサポートがあります。銀行開設や市役所関連の対応ではチューターが助けてくれました。将来は岐阜大学で学んだことを活かして、マレーシアで講師になりたいです。

清水 夕梨乃 さん

岐阜大学・インド工科大学グワハティ校

国際連携食品科学技術専攻 1年

国際的コミュニケーション能力や異なる視点での課題設定・解決能力を修得でき、現地学生との学びは学習面の刺激だけでなく国や地域を超えたグローカルな視点を養えると、留学を決意しました。留学にあたっての問題に自分で対処してきたことで、問題解決能力や自主性が鍛えられました。複数の領域を総合的に学ぶ機会を得ており、インド人特有の思考方法、習慣、文化などを深く知り、自分になかった考え方や発想を取り入れていきたいです。

留学への期待や不安は、留学を経験することでその期待や不安に対する一番の答えになります。留学先での出会いは、将来への自信や可能性を広げることにつながると思っています。