硬水は噴霧化によって 軟化できることを発見

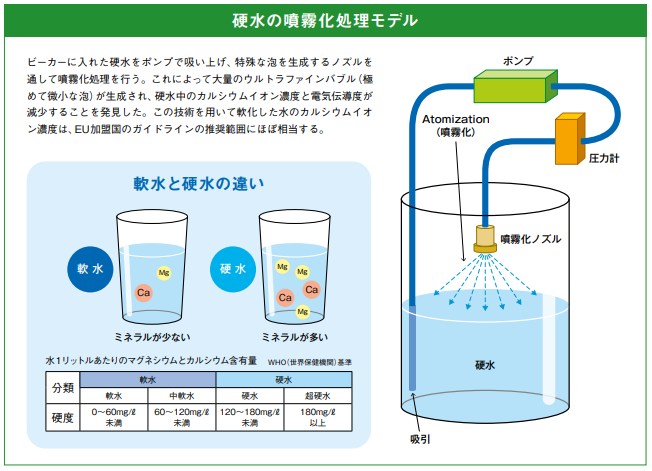

岐阜大学教育学部の久保和弘教授は、株式会社TKS(本社:岐阜県岐阜市)との共同研究で、硬水を噴霧化処理することで軟化できることを発見しました。この技術を用いると低コストかつ容易に硬水の軟化ができるため、高い汎用性が期待されています。

健康リスク低減につながる 水の軟化方法を発見

岐阜大学教育学部 家政教育講座

久保 和弘 教授

私たちが普段口にしている水は、その硬度によって「硬水」と「軟水」に分類されます。硬度とは、水1,000ml中に含まれるカルシウムイオンとマグネシウムイオンの量のこと。硬度の高い硬水を日常的に使用することは、カルシウム過剰摂取による前立腺がんの発症リスク増加や、配管内での無機塩類(主に炭酸カルシウム)の析出量増加など、多くの問題を引き起こします。

日本では総じて軟水が産出されますが、欧州や北米には多くの硬水地域があります。そこではしばしば水の軟化処理が行われていますが、処理のための設備投資のコストや専門的保守が必要なことなどの課題があります。しかし私たちは今回、硬水を噴霧化するだけで軟化できることを発見しました。安価かつ容易に軟化できることが明らかとなり、さまざまな可能性が広がりました。

視点を変えることで得た 新たなる可能性

今回の研究は、超微細な気泡が出るシャワーヘッドの開発などで知られる株式会社TKSから、ウルトラファインバブルの機能特性を応用して、何か新しいことができないかと相談があったことが始まりです。平成26年からさまざまな検討を重ねましたが、失敗の連続でなかなか成果が出ませんでした。

転機となったのは、令和3年に当時大学院生だった春見真柚さんの修論研究でした。水中のウルトラファインバブルを高濃度化する技術を確立するために、さまざまな実験条件を一緒に模索しました。その過程で硬水を噴霧化してみたところ、出てきた水が白く濁っていると彼女が言いました。しばらくは、その現象が意味するところが分かりませんでしたが、ある時ふと視点を変えて水の硬度を調べてみたら、どうも硬水は噴霧化すると軟水になるということが分かりました。

研究成果を応用した 新しい製品を開発したい

学会中部支部「2021年度中部支部賞(中部支部院生・学生発表奨励賞)」を受

賞した際の様子。授賞対象となった研究テーマは「新しい硬水軟化法の開発」。

当初の目論見とは異なりましたが、この研究は、一般社団法人日本家政学会中部支部「2021年度中部支部賞(中部支部院生・学生発表奨励賞)」を受賞。また、食品科学工学の国際誌「Food Science and Technology Research」にも掲載されました。

このような経験を学生と共有できたことも本当に良かったと思います。昨今の教育現場では、生徒が自発的に課題を見つけ、それを解決する力を養う「課題解決型学習」が必要とされています。複雑化・多様化が進む現代社会においては、知識があるだけでは対処が難しいことも多くなってきており、従来の受動的な学習から能動的な学習へとシフトしています。今回の経験を通して、問題解決には知恵を絞って手を動かすことがいかに重要であるかを実感してもらえたのではないかと思います。

今回の研究で導き出された、硬水を容易に軟化できるという発見は、人々の健康リスク低減に大きく関わります。やはり「水」は人類が生きるには欠かせないものです。まだまだ手探りではありますが、海外の展示会などで商品化の可能性を模索します。そして、噴霧化処理の詳細なメカニズムを解明し、持続可能な社会に貢献できる製品を生み出したいです。