酒学:ビール

岐阜大学応用生物科学部は創立100周年を記念し、岐阜県食品科学研究所(以下食科研)、岐阜麦酒醸造と共同でオリジナルのクラフトビール「多望之春-

岐阜大酒の成功を足掛かりに今度はビール造りに挑戦

生命力が強く、麦芽糖の発酵性を有するため、ビール製造においても

使用が可能。日本酒とビールの良さを両立する新感覚の酒につながる

ポテンシャルを秘めている。

岐阜大学の酵母を使ったクラフトビールの開発は、令和3年の夏頃から本格的に始まりました。そもそもの発端となったのが、平成25年からスタートした「岐阜大酒プロジェクト」です。応用生物科学部では、さまざまな先生たちが農学の研究に取り組んでいます。農学とは、食料となる穀物や野菜、動物、さらにはそれを取り巻く生態環境などを対象に、私たちのより良い生活実現のための「実学」を目指して発展してきた学問です。ただ、21世紀に入る頃には、遺伝子レベルで細胞を分析するなど、研究の細分化が急速に進み、以前のような研究の横のつながりが薄れていきました。そこで、あらためて原点に立ち返り、さまざまな先生が一緒に取り組める学部横断的なプロジェクトを立ち上げることができないかと考えるようになりました。そこで着目したのが「お酒造り」です。お米の栽培、そこに使われる肥料、発酵に欠かせない微生物、完成したお酒の評価など、各分野の先生方が手を携えて取り組むことができるからです。平成25年には「酒と食の文化の実践的理解」という講座を開講。さらに当時の学長から「数年後に控える大学創立70周年の記念事業として岐阜大学のお酒をつくりたい」と打診され、教育プログラムと並行して岐阜大酒プロジェクトが本格的にスタートすることになったのです。

平成28年には、岐大酵母として「GY115株」を選抜し、平成30年には、岐阜県八百津町にある「蔵元やまだ」さんのご協力のもと、お酒造りを開始しました。そして平成31年には、岐阜大酒「多望の春

平成28年には、岐大酵母として「GY115株」を選抜し、平成30年には、岐阜県八百津町にある「蔵元やまだ」さんのご協力のもと、お酒造りを開始しました。そして平成31年には、岐阜大酒「多望の春

清酒酵母の特性を生かした香り豊かなビールを目指す

岐阜大学エールに使われている酵母は、岐阜大酒に使用したものと同じ「GY115株」です。私たち人間にもいろんな人種があるように、酵母にもさまざまな個性があります。一口に酵母といっても、ビール酵母、パン酵母、清酒酵母、ワイン酵母などがあり、私たちは酵母の個性を巧みに利用することで、さまざまな食品をつくり出しています。裏を返せば、私たち人類は、酵母を飼いならし、用途に合うように家畜化してきたとも言えます。

私たちが長い年月をかけて家畜化してきた清酒酵母は、お米のでんぷんを分解してできたグルコースに特化した酵母です。麹の力ででんぷんを一番小さな単位であるグルコースまで分解し、それを清酒酵母が食べることで日本酒ができます。一方、ビールの場合には、麦芽が使われます。麦芽の中の酵素を活性化することででんぷんを分解すると、麦芽糖というグルコースが2つつながったものができます。一般的な清酒酵母では、

この麦芽糖を食べることができません。最小単位のグルコースを食べることに特化した酵母へと家畜化してきたからです。ただ、私たち日本人は、清酒酵母を育種し、豊かな香りをつくり出せるように進化させてきました。そのため、この香りを生み出す清酒酵母をうまく使えば、日本酒のような香りを持ったユニークなビールがつくれるのではないかと考えました。そこで、麦芽糖を食べられる清酒酵母を探そうと「GY115株」を調べてみると、清酒酵母でありながら麦芽糖を食べてアルコールをつくる能力を備えていることが分かり、これを生かしたビール造りに取り組むことになったのです。

まずは食科研の久松さんが予備検討をしてくださり、「GY115株」を使ってビールをつくれることが分かりました。食科研は、県内の食品企業を支援することが目的の機関であるため、クラフトビールが注目を集めるなか、何か役立つ研究ができないかと考えていました。ただ、ビールの原料となる麦とホップについては、育種に取り組もうにも長い年月がかかります。一方、岐阜大酒プロジェクトで成功を収めた酵母を生かせば、スピーディーに岐阜県オリジナルのビールを開発できますし、食科研で酵母を培養し、県内の醸造所に配ることができれば事業者の支援にもつながります。久松さんは岐阜大学出身で、学生時代には私の隣の研究室で学んでいたという縁もあり、食科研とタッグを組んでプロジェクトを進めることになりました。

岐阜県を岐大酵母の力でクラフトビールの聖地に

にて、岐阜大学エール「多望之春-各務」を初披露。「多望之春-各務」は、岐阜市内の

「長良川デパート」「THE GIFTS SHOP」などで購入できる。

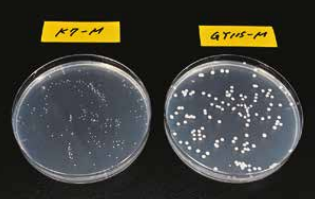

自然科学技術研究科で学ぶ成瀬さんには、食品微生物学研究室の活動の一環として、酵母の性質の違いを調べてもらいました。岐阜大酒をつくった時と同じように、50種類ほど保管されている酵母を、麦芽糖を含む培地上に植菌し、一定の条件下に置いてどれだけコロニー(酵母細胞が形成した集落)ができるのかを調べ、ビール造りに最も適した酵母を選定していきました。

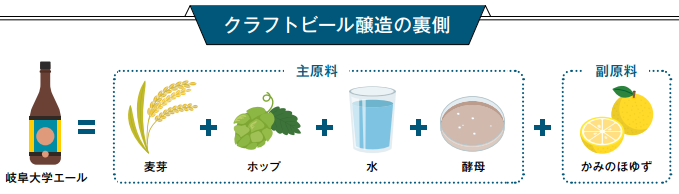

食科研では、まず100ミリリットルの少量で試験醸造を開始。そこからスケールアップを繰り返し、最終的には15リットルのタンクで試作品のビールを完成させました。最初に飲んだ時から想像以上においしく、これならいけそうだという手応えを感じました。すっきりとした飲みやすい口当たりで、清酒用の酵母ならではのフルーティーな香りが特長です。商品化にあたっては、岐阜市内にある岐阜麦酒醸造さんに生産を依頼し、関市で収穫されたユズの皮を使用することで優しい香りがプラスされています。

こうして出来上がった岐阜大学エール「多望之春-各務」は、応用生物科学部創立100周年記念祝賀会で披露されました。出席者の方からの評判もよく、「予想以上でした」といった声がたくさん寄せられました。

今後は岐大酵母をもっと幅広く活用してもらうことで、岐阜県内の事業者さんのお役に立つことができればと考えています。全国的にクラフトビールがブームとなるなかで、「岐阜県は野生酵母でつくった個性的なビールが多いよね」と注目されるようになれば面白いと思っています。将来的には、岐阜県がクラフトビールのメッカとして世界から注目を集めるようになるかもしれない。岐大酵母を使った個性豊かなビールが県内各地でつくられ、国内外から訪れた愛好家の皆さんがブルワリー巡りを楽しむ。そんな未来を描くことができたらすてきだなと思います。

今後は岐大酵母をもっと幅広く活用してもらうことで、岐阜県内の事業者さんのお役に立つことができればと考えています。全国的にクラフトビールがブームとなるなかで、「岐阜県は野生酵母でつくった個性的なビールが多いよね」と注目されるようになれば面白いと思っています。将来的には、岐阜県がクラフトビールのメッカとして世界から注目を集めるようになるかもしれない。岐大酵母を使った個性豊かなビールが県内各地でつくられ、国内外から訪れた愛好家の皆さんがブルワリー巡りを楽しむ。そんな未来を描くことができたらすてきだなと思います。

伊奈波神社近くの醸造所でオリジナルのクラフトビールを製造し、併設するビアバー「Tap Room YOROCA」で販売しています。

岐阜県食品科学研究所さんから声を掛けていただき、岐阜大学エールの醸造を手掛けることになりましたが、清酒酵母を使った醸造は初めてでしたので、貴重な経験となりました。

ポイントは、清酒酵母「GY115株」のフルーティーな風味を生かすため、副原料にかみのほゆずを用いたこと。飲みやすくて風味が良いと反応は上々ですね。製造ロットごとにアプリでデータをとりながら日々改良を加えていますので、ぜひ一度飲んでいただけたらうれしいです。

以前デザインした、岐阜大酒「多望の春 岐山/曲阜」のラベル候補の落選案を中川先生が気に入ってくださり、フルーティな「ゆず」の配色(緑色と黄色の組み合わせ)に変更して復活させました。「多望之春」の文字は中国東晋代に建てられた墓碑から抽出し、「各務」のロゴはさらに古い

岐阜大学教育学部

山本政幸 教授