コレステロール代謝を改善する 世界初の成分を続々と発見。

世界初のコレステロール代謝改善ペプチドを発見。

身近な食品から人々の健康に役立つ有効成分を見つけ出す。

生活習慣病を予防する 食品成分について研究。

私が専門とするのは食品機能学と呼ばれる分野です。その中でも,特に食品成分が人間の健康や身体の機能に及ぼす影響について長年に渡り研究を続けています。

私たちが口にする食べ物には様々な役割があります。メディアではよく「健康にいい食べ物」が紹介されていますが,その根拠となっているのは,主にビタミン,ミネラル,炭水化物,タンパク質,脂質の5大栄養素です。ところが,食べ物の中には5大栄養素以外の成分も数多く含まれています。代表的なものはペプチドや,植物の色素・苦味の成分であるポリフェノールです。5大栄養素以外の成分は,人間の必須栄養素ではありません。ただ,ポリフェノールを含む緑茶が昔から飲み続けられ,体に良い働きを持つことが証明されているように,食品にはまだ発見されていない有効な機能を持つ物質が数多く含まれているのです。そこで私たちは,これらの物質の機能を解明することで,病気を改善・予防し,健康寿命を伸ばすことに貢献したいと考えています。

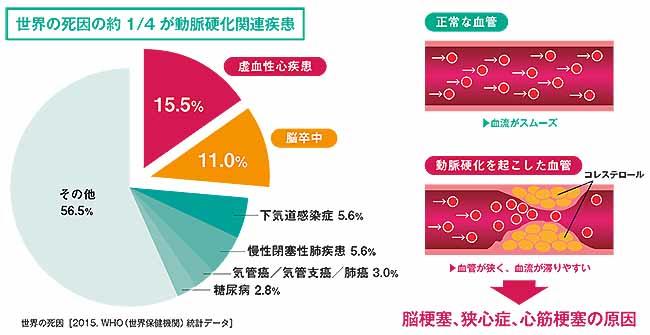

食品の生理機能の中でも,私が特に関心を寄せているのが高コレステロール血症の改善効果です。最新の世界保健機関の統計によれば,心疾患や脳卒中など動脈硬化関連の疾患による死亡者は世界全体の26.5%を占めており,世界の死因の第一位となっています。こうした病気の引き金となるのが高コレステロール血症であり,動脈硬化を引き起こし,心筋梗塞や脳梗塞などの重大な病気を発症させます。そこで私たちは,高コレステロール血症を予防するため,コレステロールを低減する食品成分を見つけ出そうと,牛乳の乳清タンパク質や大豆のタンパク質について研究を行ってきました。その結果,これまで世界で誰も発見できなかったコレステロール代謝改善ペプチドを発見することに成功したのです。

効率的な評価方法を考案し 世界初のペプチドを発見。

ペプチドとは,いくつかのアミノ酸が結合した化合物のことです。そして,ペプチドよりもさらに多くのアミノ酸で構成されているのがタンパク質になります。私たちは,タンパク質よりも小さいペプチド単位で,体によい効果をもたらす物質を見つけ出したいと研究を進めてきました。

例えば,大豆は昔から体に良いとされる食べ物です。ところが,その中にはアレルギーの原因となる物質も含まれています。もし,とても小さな化合物であるペプチド単位で有効な成分を特定することができれば,アレルゲンの原因物質を摂取することなく,病気の改善や予防に繋がる物質のみを活用することが可能になります。だからこそ私たちは,様々なアミノ酸配列の中から,有効なペプチドだけを選び出す研究に取り組んできたのです。

ただ,その選別作業には膨大な時間が掛かります。それでも私たちは,研究室全員で総力を挙げて実験に取り組み,平成13年,ついに世界初となる乳清タンパク質由来のコレステロール低減化ペプチド「ラクトスタチン」を見つけ出しました。学生たちの頑張りがあってこその大発見だったわけですが,この発見に至るまでには,実に12年の歳月を要しました。

今から100年前の研究では,牛乳成分は,コレステロール値を上昇させるとされていました。ところが,その後の度重なる追試の結果,牛乳に含まれる乳清タンパク質には,コレステロール値を低減させる効果があることが分かってきたのです。そこで私たちも,乳製品メーカーと共同で研究に取り組むことにしました。

私たちが世界に先駆けてラクトスタチンを発見できた理由の一つが,腸の培養細胞「Caco‒2 細胞」を用いてペプチドの評価を行ったことです。私たちはまず,乳清タンパク質を分解して得られるβ‒ラクトグロブリンをラットに経口投与し,このタンパク質にコレステロール値を下げる作用があることを突き止めました。そこで次に,β‒ラクトグロブリンをペプチド単位に分解し,これを一つずつ評価していくことにしました。ただ,ラットに経口投与してその結果を評価するには,大量のペプチドを精製しなければなりません。これにはペプチド1g で100万円ほどのコストが掛かるだけでなく,精製に非常に長い時間を要します。これではすべてを評価するのは不可能です。そこで私は,微量のペプチドを用いて試験管内で評価できる方法はないかと考え続けました。そしてある時,腸の培養細胞に少量のペプチドを入れ,市販の放射性コレステロールを添加し,吸収する速さを比べる方法にたどり着いたのです。この方法により,ごく少量でペプチドの機能を評価できるようになり,その結果,優位な反応を示すペプチドを3つまで絞ることに成功しました。

この培地を使い、以前はペプチドの評価に大量の標本が

必要だった実験が大幅に効率化された。

そして,これらのペプチドをラットに投与し,最終的な評価を行ったわけですが,ここでも短期間での評価手法がないかと50通りほどの実験を試し,より効率の良い動物実験モデルを考案しました。こうして何度も試行錯誤しながら評価方法に工夫を加えていった結果,最終的に「ラクトスタチン」を発見するに至ったわけです。

ラクトスタチンの研究を通じて,コレステロール代謝改善機能を持つペプチドを効率的に見つけ出す実験基盤を確立しました。そしてこれ以降,同様の評価手法を使い,大豆由来のコレステロール代謝改善ペプチド「ソイスタチン」をはじめ,様々な有効成分を発見しました。これにより,食品が脂質代謝に与える影響をアミノ酸配列から議論できるようになり,食品機能学の新たな分野を切り拓くことに繋がったのです。

将来はアミノ酸配列から 機能を予測することも。

「緑でサラナ」。血中のコレステロールを低下させる

働きを持つ野菜由来のアミノ酸(SMCS)を含んで

いる。

有効なペプチドを短期間で見つけ出す実験技術を確立したことで,様々な食品から有効な物質を探し出すことができるようになりました。さらには,アミノ酸配列からペプチドが持つ機能を予測したり,将来的にはアミノ酸配列を変えることで特定の機能を持たせたり,高機能化させたりすることも可能になるはずです。 現在,私たちは様々な食品に研究対象を広げており,中には医薬品と遜色ない作用を持つ物質も数種出てきています。今後は,これまで培ってきた評価手法をさらに発展させ,発見されたペプチドの情報からそれらの性質と構造の関連性を解明したり,実際に食べた際にどんな遺伝子に働くのかといった仕組みの部分についても明らかにしていきたいと思います。そして,私たちが普段口にする身近な食品から有用な物質をさらに数多く発見し,人々の健康増進により一層貢献していきたいと思います。

研究室メンバーインタビュー

長岡先生の研究室を選んだ理由は?川口 長岡先生の授業で機能性食品の話を聞き,身近な食べ物に病気を予防する効果があることに興味を持ったのがきっかけです。食品由来の成分で生活習慣病の原因となる脂質異常症を改善する研究は,高齢化が進む日本において,とても将来性のある分野だと感じました。 現在はどんな研究に取り組んでいますか?川口 私は企業と共同で,ポリフェノールが脂質代謝を改善する効果を遺伝子レベルで評価し,そのメカニズムを解明する研究を行っています。良い結果が出ないことも多いですが,地道な作業の結果,仮説が立証された時には達成感があります。 |

先行研究によって低減機能があるという結果が出ていることから,ラットに28日間連続で経口投与し,脂質代謝がどれほど改善するのかを調べたのですが,残念ながら期待する結果は得られませんでした。今後も投与する分量などを変えながら,粘り強く研究を続けていきたいです。 今後の目標について教えてください。川口 これまでの機能性食品の研究経験を活かして社会で活躍したいです。健康食品事業に力を入れる食品メーカーに就職し,医療費の削減に繋がるような商品の開発ができればと考えています。 |