保育の現場で悩みを抱える先生に寄り添い、やりがいを持って働けるように支えたい。

子どもと関わっている先生たちの「声なき声」にどう向き合うか。「こころの専門家」として保育の現場で悩みを抱える先生たちに寄り添い、2022年に立ち上げた「ここあプロジェクト」の活動などを通じて、やりがいを持って働ける環境づくりに取り組んでいます。

「ここあプロジェクト」の目的

-

①子どものこころの専門家の育成

子どものこころの支援に必要な卒後訓練・研修を提供し、子どものこころの専門家(心理職)を育成する。 -

②心理支援センターの設立

十分な面接室がある心理支援センターを岐阜に設立。心理療法をはじめとする「心の支援」を提供できる体制を整える。 -

③ネットワークの構築

心理療法の枠を超えた様々な専門家とのネットワークを構築。「あったらいいな」や「伝えたい」と思うこころのサービスを提供する。

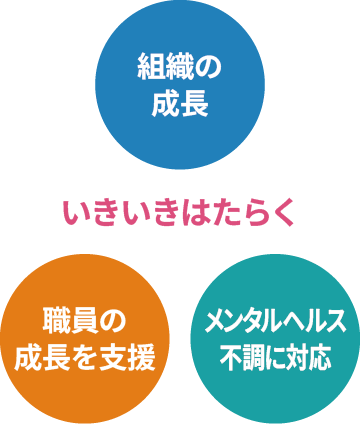

職員がいきいきと働くための児童福祉施設・幼稚園向けEAPサービス

EAP (従業員支援プログラム) は、心理学や行動科学の観点から組織や個人における生産性に影響をもたらす課題の解決を支援。組織と個人の健康保持増進を目的としている。( オンラインでも対応可能)

EAPサービスの3つのポイント

-

1.組織を成長させよう

組織は生き物。現状を把握して組織の成長と健康を阻むものに取り組めば職員の働きがいやモチベーションは高まる。 -

2.職員の成長を支援しよう

職場での悩みごとや子ども・保護者対応上の困りごとを相談できる窓口を提供し、職員の成長を支援する。 -

3.メンタルヘルス不調に対応しよう

職員のメンタルヘルス不調や離職が増加。不調や離職を防ぐため、職員の復職をうまく進めるための事業所サポートを行う。

心理の専門家の立場から子どもを支援する側をサポート。

私は大学院生の頃から、子どもと家族を対象とした心理療法に取り組んできました。中でも関心を寄せてきたのは、「表現することが難しい子どもの心を、どうすくい上げるか」というテーマです。例えば、自閉スペクトラム症には、自分の好きなことに強くこだわり、興味のないことには全く関心を示さないといった特徴があります。しかし、その自閉スペクトラム症の中には、受身的な態度を示す子も一定数存在するのです。「これをやろうね」と促すと素直に従うのに、「何がしたいの?」と尋ねると、黙り込んでしまう。そうした子どもたちは、学校では「問題がない」と受け取られがちですが、保護者にとっては大きな不安の種です。「自分たちが一方的にレールを敷いていないか」「親のしつけが原因で自己主張できないのでは」と傷ついている方も少なくないのです。

こうした"困っているように見えにくい"子どもや保護者の声に耳を傾け、社会全体の理解を広げていくことが私の役目だと考えています。2019年に岐阜市でいじめによる自殺事件が起きたことをきっかけに、「SOSの出し方教育」に関わるようになったのも、そうした想いからでした。世間には「助けを求めない子どもが悪い」という誤解がいまだに根強くあります。しかし、いじめや虐待の本質は、被害者に「助けを求める資格がない」と思わせてしまう点にあります。だからこそ、SOSがうまく出せない子どもを責めるのではなく、支援する側を変えていかなければいけない。こうした問題意識のもと、私たちは子どもを取り巻く環境を整える取り組みとして「ここあプロジェクト」を立ち上げました。

先生たちがやりがいを持てる職場づくりを支援していく。

「ここあプロジェクト」は、2022年に岐阜市のこころのげんき株式会社と連携してスタートしました。心理、教育、福祉、医療など、子どもに関わるあらゆる専門職が職種を超えてつながり、相談や支援するシステムの構築を目的としています。私は岐阜大学で幼稚園教諭の養成にも関わっていますが、現場で働く先生たちが、保護者や社会からの圧力に苦しんでいる状況を目の当たりにしてきました。静岡県や三重県で保育虐待の事件が相次いだ2023年以降は、保育に対する風当たりがより一層強まっています。現場の先生たちは、不信の目で見られながら質の高い保育を求められる状況に困惑し、疲弊している。こうしたことから私は、幼児教育の現場の声に応えるために、岐阜県の補助金事業を活用しながら、保育・幼児教育に携わる職員の心のケアにも力を注いでいます。

保育の仕事には「子どものために尽くすのが当たり前」「しんどくても文句は言うべきではない」といった、自己犠牲的な価値観があります。しかし、働きやすい環境を望むことは決してわがままではなく、持続可能な保育のために必要不可欠な視点です。現場の先生の中には、働き方改革を進める一方で、「若手職員との関係をどう築けばよいのか」と悩んでいる管理職の方も多くいます。そうした葛藤に寄り添うことも、私たち心理職の役割の一つだと感じています。2025年9月15日には、「妊娠から幼児教育、そして就学までの切れ目ない支援のあり方」をテーマにした岐阜大学シンポジウムをOKBふれあい会館にて開催する予定です。こうした活動を通じて、保育士や幼稚園教諭、そして子どもたちを支えるあらゆる人々のネットワークが少しずつ広がっていくことを願っています。

今後は、スクールカウンセラーの幼児教育版の「キンダーカウンセラー※」の育成にも尽力したいです。子どもの理解をサポートすると同時に、保育で働く人が安心とやりがいを持って働けるよう支援できるカウンセラーは数が足りておらず、実践も限られています。導入したい幼稚園・保育園も、志したい学生も大歓迎です。

※臨床心理士もしくは臨床心理士と同等の知識や技術を持ち、心理に関する専門家として 幼稚園で園児の保護者のカウンセリングや 教職員への助言を行う。