ゲノム編集マウスを活用することで犬の遺伝性疾患の原因を特定し、「遺伝子の外科治療」の開発につなげたい。

最先端の遺伝子解析やゲノム編集技術によりマウスの性決定因子を解明、この技術を用いて犬の遺伝性疾患などを研究しています。遺伝性疾患の原因となる変異を特定し、将来的には「ゲノム編集による遺伝子治療」の確立を目指しています。

マウスの性別を決める真の因子が明らかに。

動物の病気を治療したいと、岐阜大学の獣医学課程に進みました。同じ犬種でもサイズ、形、色が異なり、発症する病気も犬種によって特徴があります。動物の病気には分からないことがたくさんあり、これを解明したい、動物の不思議を知りたいと思い、学部生の頃には「こむずかしい」と苦手だった遺伝子の研究を行っています。

近年では、マウスやヒト以外の非モデル生物を扱う研究手法などを学ぶため、iPS細胞を用いて長寿でがん化耐性のあるハダカデバネズミを遺伝子レベルで調べる研究に参画。研究をさらに理解するため、最先端のゲノム編集を使ってマウスの性決定遺伝子を研究しました。

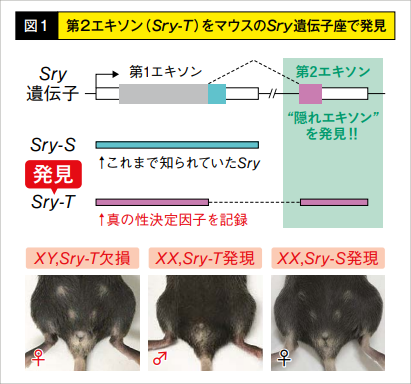

1990年には、ほ乳類の性がY染色体にある遺伝子Sryの有無で決まることが発見され、以来30年間、Sryは単一のエキソン※1で構成された遺伝子だと信じられてきました。ところが、私たちの研究チームが最新の解析技術とゲノム編集技術で作製したマウスで解析した結果、マウスのSryに未知の転写産物※2があることを発見。この未知の転写産物が今まで知られていなかった第2のエキソン(隠れエキソン)を含み、これが記録するSry-Tこそマウスの真の性決定因子(Sry第2エキソンへとつながる転写産物)であると明らかにしたのです(図1)。この成果が認められ、科学技術分野の文部科学大臣表彰「若手科学者賞」を受賞しました。

私たちの研究で性決定の鍵を握る遺伝子Sryの全体像が解明されたことで、今後はほ乳類の性決定の仕組みや性決定遺伝子の進化、ヒトの性分化疾患の理解が進むと期待されています。

として働くことが明らかになった。このことはSry-Tを欠損するXYマウス(写真左)

はメスに、Sry-Tを発現するXXマウス(中央)はオスに性転換することで確かめられ

た。Sry-Sを発現するXXマウスは性転換しないメスであった(右)。

Science 370(6512):121-124 (2020)

犬の病気発症の遺伝子を特定し遺伝子の外科治療を目指す。

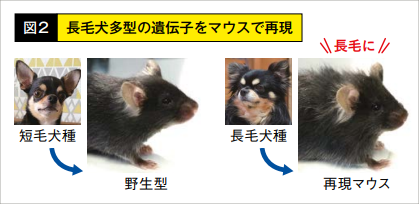

現在力を入れているのが、犬の遺伝性疾患をゲノム編集マウスで再現する研究です。犬には400ほどの遺伝性疾患が報告されています

が、その約7割は原因となる遺伝子の変異を特定できていません。私はこれをできる限り解き明かしたいと考えています。ただ、たとえゲ

ノム配列を解読して原因となる変異を推定できても、犬の遺伝子改変は技術的・倫理的に不可能であり、本当にその変異が原因なのかを犬の個体で立証することができません。そこで、ゲノム編集により犬と同じ病気を発症するマウスを作製し、そのマウスを解析することで遺伝性疾患の原因を特定したいと考えています。

例えば、長毛の遺伝子を持つ犬に倣ってマウスのゲノム配列を1塩基だけ変えると、そのマウスは犬と同じように毛が長くなります(図2)。大きさに関しても同じようなことが可能です。そこで、小型化する遺伝子を持ったゲノム編集マウスを作製し、小型犬によく見られる肥満のメカニズムを解明したいと考えています。犬の小型化は、人に置き換えて考えれば「低身長症」にあたります。犬の疾患を研究すること

は、人間の疾患を究明することにもつながると思っています。これまでに特定の犬種の遺伝性疾患をゲノム解析してマウスで再現した結果、

原因となる遺伝子の変異を5つほど特定しています。今後は、マウスでのゲノム編集による治療法を最適化し、犬症例のゲノム編集による「遺伝子の外科治療」を確立したいと考えています。

これら一連の研究は「ゲノム編集マウスで実現する超種間生物学の創成」という名称で今年度の創発的研究支援事業に採択されました。最近では、社会システム経営学環の森部絢嗣准教授、人獣共通感染症学研究室の正谷達謄准教授とユニットを組み、野生動物のゲノム配列を再現したマウスによるウイルス感染の仕組みを分子レベルで解明する研究が進行中です。これからもさまざまな動物の遺伝性疾患や形体的特徴に関する研究を重ね、将来的には動物で得た知見をヒトの医療にも役立てていければと思います。次の「おもろい」を見つけるために、目の前の課題に全力を注ぎます。学生には、ワクワク、ドキドキの気持ちを大切にし、これに貪欲になってほしいですね。知りたいことを知れるのは今しかないですから。

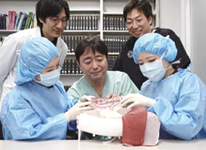

外科実習用に手術模型を開発

外科実習用に手術模型を開発所属する獣医外科学研究室では、2020年から犬の手術模型の開発に取り組んできました。この模型は安価な消耗部品の交換により一人ひとりが繰り返し使用できる上、学生は生きた動物を用いることなく、より実際の手術に近い実習もできるようになりました。新しい獣医学教育を発信し、動物愛護・動物福祉にも貢献していきます。なお、このプロジェクトはクラウドファンディングで多くの方にご支援をいただいています。