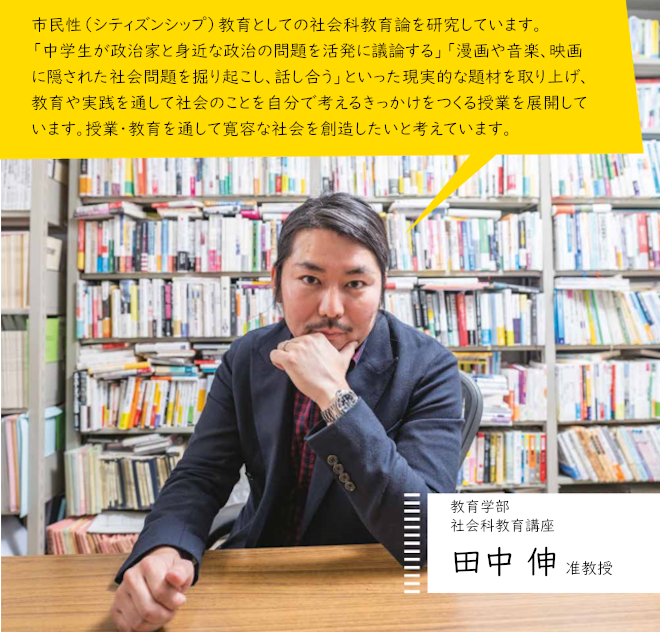

学校の統廃合から漫画まで、身近な題材で社会問題を考える「シティズンシップ教育」を研究。

※掲載内容(役職名,学年など)は取材時のものです。(現在と内容が異なる場合があります。)

理想論ではなく現実的な学びで、自ら社会に参加する主権者を育成。

市民性(シティズンシップ)教育とは、少し丁寧に言うと、「皆で創り上げる民主主義社会において、社会や政治をしっかり考え自ら参画する市民=主権者を育成すること」です。本来の社会科教育の在り方とも言えます。

日本の社会科教育の問題点は、議会制度などの知識や「投票で社会は変わる」といった理想論を教えることに留まる場合が多い点にあります。知識だけなら専門家の論文を検索して読む方が、はるかに多くを学べます。また高校生にもなれば、派閥や政党といった政策集団を形成することで社会を動かす場合が多いことも知っています。目の前の現実と違う理想ばかり教えられても、学ぶモチベーションは高まりません。現実における問題点を見出し、解決に向けて自分で考えられるような教育が必要とされているのです。

選マニフェスト分析」に取り組み、医療や経済、環境、教育など8つの項

目を10段階で評価。政治に対する熱意や創造力、公約の実現可能性などを

話し合った。

私が研究しているシティズンシップ教育の手法は、リアルな題材を通じて社会を批判的・分析的に考えようというものです。大別して、二つの取り組みを行っています。

一つ目が「学校と社会をつなぐ実践」として平成28年から毎年実施している「Discuss Our Society」。例えば、校舎の老朽化と少子化に伴う学校統廃合の問題を中学生が議論して、彼らなりの政策を立案。招いた政治家と互いに真正面から意見をぶつけ合うものです。もう一つの取り組みは、漫画や音楽、映画などに隠れた社会問題を議論する「サブカルチャーを用いた授業」です。「自由とは何か?」から、民主主義、ジェンダー、アイデンティティなどをテーマにしています。小学生にいきなり「本当の自由について考えてみよう」と言ってもピンときませんが、人気漫画の主人公を題材にすると「わがこと」として考えられ、活発な議論が起こるためです。

実践テーマと内容

| 「ヒップホップを通して国際地理を探究する」 世界の場所に関わる自然・人文地理的特徴を理解する [教材:dj honda、DMX、アリーシャ、ジェット・リー、 スヌープ・ドッグ「Beautiful」] |

| 「ラベリングを疑う -『トリセツ』を用いた自己認識の批判的検討」 社会に対する多様な見方・考え方を育成 [教材:西野カナ「トリセツ」、AKB48「目撃者」、 さだまさし「関白宣言」] |

| 「社会科を科学する! 理想の社会をデザインし、政治家へ提案してみよう!」 現実社会の分析をすることで論理的思考力を鍛える [実践:政治家と論争] |

社会問題に正解はありません。私も策定に携わった平成29・30年改訂の新しい学習指導要領では、一つの問題を複数の視点で見る大切さを提示しています。学校で学べることはごくわずかですが、そこで一度でも社会を批判的に見る経験をしておけば、後の長い人生においても継続的に社会を「わがこと」として考え、互いに議論できるための下地となるでしょう。学校教育と連携してそのようなきっかけを、子どもたちの意欲や理解度に合わせて伝えたいと思っています。そのために、私の研究は教育方法を理論化するだけで終わりではなく、岐阜県内外の学校での実践を行っています。例えば、小学校教員の元ゼミ生の一人は、廊下を走った生徒を別の先生が叱る光景を見て、「なぜ廊下を走ってはいけないか?」をホームルームで話し合わせるなど、日常的な教育の場に議論を取り入れています。

生徒たちが運動を起こして不条理な校則を覆した高校の例のように、社会問題とは、誰かが声を上げて初めて問題となるもの。本来の民主主義社会では全員の議論によって決めるべきところを、密室で決められているルールがいくらでもあります。子どもたちには、そういった事実に目を向けられるようになってほしいと思います。

「わがこと」として考えられれば、もっと寛容で生きやすい社会に。

私は子ども時代、学校の授業が嫌いでした。特に中学生になると教員が教える「正解」を疑い、そのような教育を変えたいと社会科教員を志しましたが、大学院生時代の研究に魅せられ、現在の道に進みました。当時、関心を持ったテーマの一つが、「カルチュラル・スタディーズ」。文化の中でも伝統的なものではなく、サブカルチャーと呼ばれる音楽や漫画、映画に隠された思想や価値観を分析する研究分野です。もう一つ、アメリカの社会科教育も興味深い分野でした。ヒップホップの歌詞として広まった中学生の妊娠問題を授業で話し合うなど、身近な文化に潜むリアルな問題を、当時からすでに教育現場で取り入れていたのです。こうした関心が、現在の研究へとつながっています。

今後の目標は、子どものモチベーションをより喚起する学びのあり方を研究すること。その手段の一つとして、「Discuss Our Society」や「サブカルチャーを用いた授業」をより多くの学校で実践し、子ども・学校・社会をつなげていく学びを考えたいと思います。また、設立したベンチャー企業を通じてオーダーメイドのカリキュラム作成も行うなど、現実的な学びを推進します。

私は「社会を皆で創り出す」という言葉を大切にしています。諸外国では国民が政治をきちんと引き受けて「わがこと」として考え、政府を信頼し、政策への賛否があれば賞賛やデモの形で意思表示します。一方、政府に丸投げする「おまかせ民主主義」の日本は、政治不信が根底にあり、問題が起きるたび批判と怒りの声ばかり巻き起こります。誰もがまず「自分ならどうするのか?」と考えられるようになれば、現在の不寛容な社会から、信頼を基盤としたもっと柔らかく生きやすい社会へと変わるのではないかと思います。