二酸化炭素で自己修復を促進する、新しいイオン性高分子材料「気体可塑性エラストマー」を開発。

※掲載内容(役職名,学年など)は取材時のものです。(現在と内容が異なる場合があります。)

新たな高分子材料の開発に挑む。

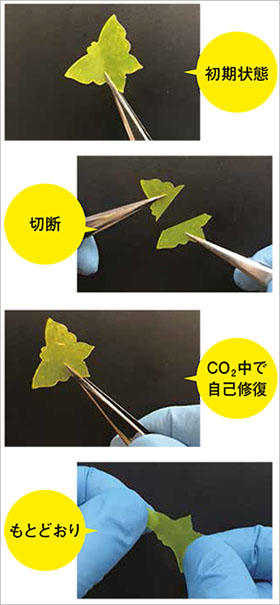

エラストマー(PDMS-xNa)の切断・修復実験

ほぼ完全に痕跡なく元通りに接着する。CO2中では,

空気中よりも素早く元通りになる。

私はゴムやプラスチック,ビニールなどの高分子(ポリマー)材料についての研究を専門的に行っています。その中でも特に,イオン成分を分子構造内に組み込んだ「イオン性高分子材料」の構造について詳しく研究を行っています。今回着目したのは,一般的に"ゴム"と呼ばれる,弾性がある材料「エラストマー」です。従来,傷ついたエラストマーがもとどおりになる"自己修復性"を発揮するトリガーとして,熱や光が一般的に利用されてきました。しかし,加熱によって製品の機能に悪影響を及ぼしたり,製品内部に光を照射するのが困難だったりする場合もあります。そこで,従来とは違ったメカニズムで自己修復する新しいエラストマーを生み出すことができれば,今後,様々な製品などに応用していけるのではないか。そんな思いから私は研究室の教授や学生たちとともに研究を始めました。

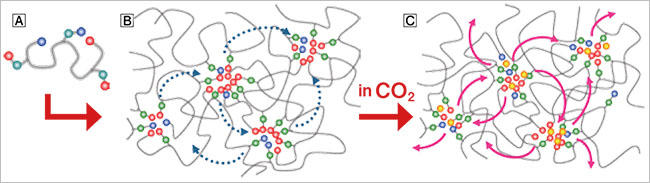

高分子と結合したイオンはイオン同士で凝集する性質を持ち,その結果,分子同士を橋渡し(架橋)します。エラストマーの弾性は,架橋による網目構造に由来します。架橋が強いエラストマーは硬く,切れても元には戻りません。ところが架橋が適度に弱い場合,切断面を合わせればより安定した状態へとイオンが自発的に動いて組み換えが起こり,再び分子同士を架橋するため,切断面が接着します。私たちはそういった仕組みを解明し,空気中で架橋構造が自発的に組み換わる気体可塑性エラストマー「イオン架橋ポリジメチルシロキサンエラストマー(PDMS-xNa)」の開発に成功しました。

気体の種類によって自己修復のスピードが変化することを発見。

重要な発見はこの後です。作製したPDMS-xNaのサンプルの強度を,当時,学部4年生だった平さんが測定しました。強度に影響しそうな水蒸気を排除するため乾燥窒素を満たした中でテストを行ったところ,平さんは「わずかに強度が増した」と言うのです。私はごく微量残った湿気が原因と考えましたが,彼は「窒素の影響に違いない」と主張しました。そして装置を工夫し,厳密に管理した環境下で粘り強く実験を繰り返し,強度の変化が気体の種類によるものと証明したのです。この結果を受け,次にCO2中で試験を行うと,空気中に比べてPDMS-xNaが格段に軟らかくなると判明しました。軟らかくなるということは,架橋が弱まり,自己修復の速度が増すということです。そのスピードは空気中の実に約10倍。しかも-20℃という寒冷環境下でも同様に自己修復することも確認できました。さらにその後の研究では,「CO2分子がイオンの凝集部分に入り込み,架橋が弱くなる」という原理も解明しています。

CO2は人体へ及ぼす危険性が低く,精密機器などの内部まで素早く充満させることができるため,今後はPDMS-xNaを医療分野やウェアラブル端末などに応用していけるのではないかと期待しています。また,私がより深く研究したいのが,自己修復のスピードと材料の強さの両立についてです。それを実現できれば,さらに世の中に役立つ材料の開発に繋がるはずです。そのために,今後も研究を続けていきたいと思います。

自己修復が起きるメカニズム

工学部 化学・生命工学科 物質化学コース

沓水 祥一 教授(左)

大学院自然科学技術研究科 物質・ものづくり工学専攻 2年

平 健二郎 さん(右)

「イオン性高分子材料は未解明の領域が多い分野。材料開発に加えて解析手法も確立し,メカニズムを解明して世の中に役立てることが研究者の願いです」と,共同研究を行った沓水教授。

平さんは「小さなことも見逃さないよう地道に実験を重ねたことが,『Nature』の姉妹誌に掲載されるような新発見に繋がって嬉しいです」と話す。