中国からの大気汚染流入が減少し、立山のブナが元気になった

本学応用生物科学部の石田仁准教授は,九州大学大学院農学研究院の久米篤教授と富山県農林水産総合技術センター森林研究所によって1998年からモニタリングされている富山県・立山のブナ・スギ林の森林動態データを解析し,大陸から輸送される大気汚染物質の減少が,大気汚染に敏感なブナと耐性のあるスギの種間関係を変化させ,ブナの競争力を高める重要な要因となっていることを明らかにしました。

本研究成果は,2020年8月27日に「Environmental Pollution」誌のオンライン速報版で公開されました。

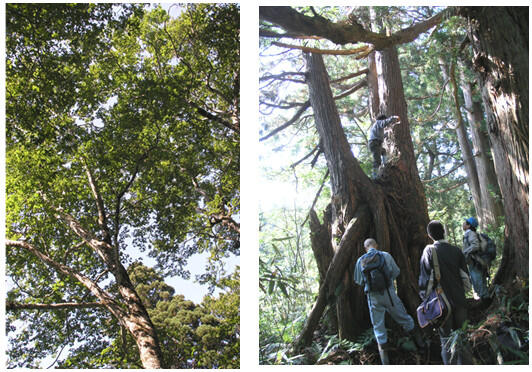

ブナとスギが混交している様子(左)と,富山県森林研究所と岐阜大学による森林モニタリング調査の様子(右)

本研究発表のポイント

- 大陸側に面したブナ平(ブナ-スギ混成林・標高1190m),ブナ坂(スギ-ブナ混成林・標高1110m)におけるデータを解析した結果,いずれの林分でもブナの幹直径増加速度は2008年以前と比較して増加していました。

- 一方,同じ林分に生育しているスギではそのような傾向は見られず,増加速度は横ばいか,減少傾向にありました。

- 中国における大気汚染物資の排出削減とラニーニャ的な気候パターン*)の影響によって,大陸から輸送される大気汚染物質が減少し,大気汚染に敏感なブナと耐性のあるスギの種間関係が変化し,ブナの競争力を高める重要な要因となっていたことが明らかになりました。

*ラニーニャ的な気候パターン:

日本の南側の太平洋上の気圧が平年よりも低い状態、日本の東側のアリューシャン列島付近の気圧が平年よりも高い状態になり、日本周辺の西風(大陸から日本へ向かう風)が弱まった状態。

詳しい研究内容について

論文情報

- 雑誌名:Environmental Pollution

- 論文名:Impact of reduced ozone concentration on the mountain forests of Mt. Tateyama, Japan

- 著 者:

Atsushi Kume, Mao Fujimoto, Nobuya Mizoue, Hideharu Honoki, Haruki Nakajima, Megumi Ishida - DOI: 10.1016/j.envpol.2020.115407

- 論文公開URL: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115407