AIが解き明かす水稲の収量変動の秘密 -半世紀に渡る長期連用試験からの新知見-

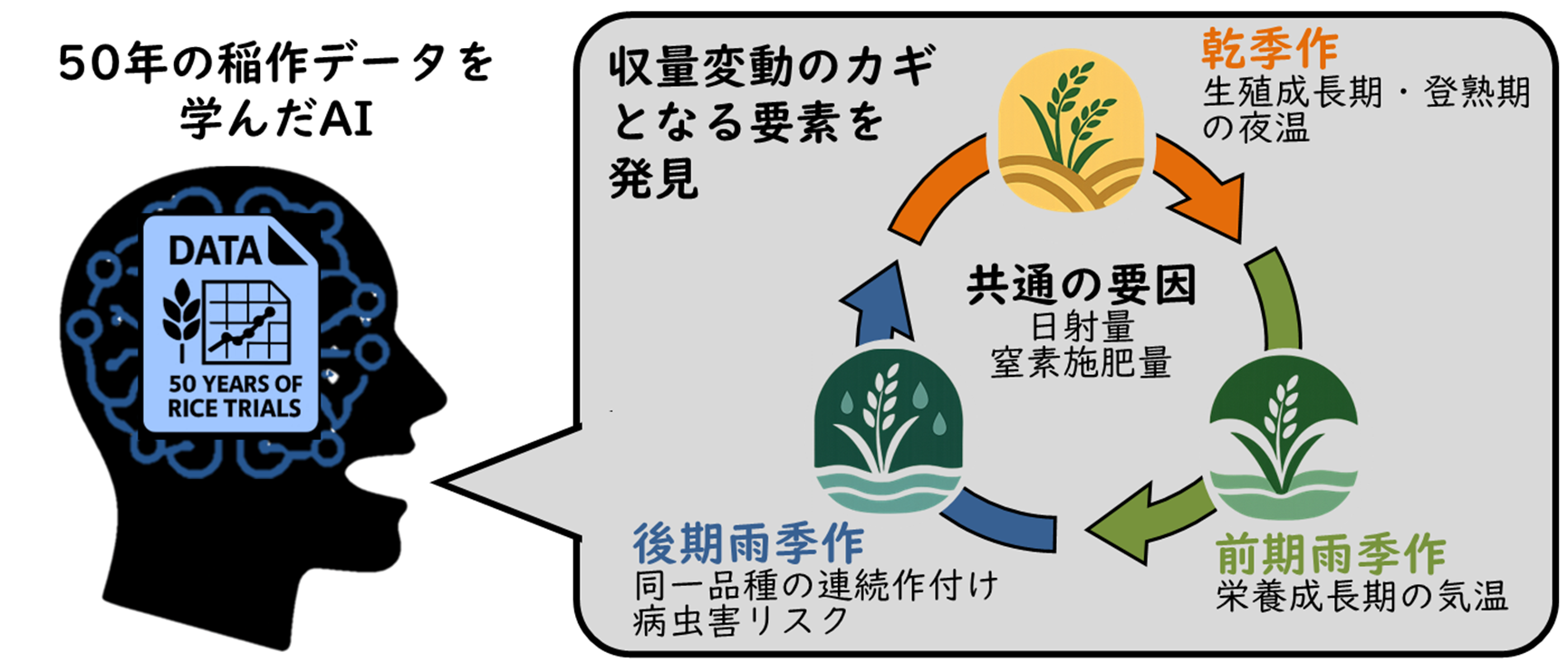

岐阜大学応用生物科学部 山口友亮助教、京都大学大学院農学研究科 桂圭佑教授らの研究グループは、フィリピンで1962年から続く世界最長の長期連用栽培試験注1)のデータに人工知能(AI)を適用し、水稲収量を持続させる要因を明らかにしました。1968年から2017年までの50年間、150作に渡る連続栽培データを解析した結果、窒素施肥管理や日射量が収量維持の鍵となる一方、その効果は作期ごとに大きく異なることが示されました。乾季作では生殖成長期・登熟期の夜温、前期雨季作では栄養成長期の気温、後期雨季作では病害リスクや同一品種の連続作付けがそれぞれ収量変動に大きく寄与していました。さらに、1970-80年代の収量低下は窒素不足だけでなく夜間の気温の上昇も原因となっていたことが新たに判明しました。本成果は、アジア2,200万ヘクタールの灌漑水稲単作地帯における気候変動への適応や食料安全保障に直結する知見です。

本研究成果は、国際学術誌「Field Crops Research」に2025年8月25日に掲載されました。

50年間、150作にわたる連続栽培データを学習させたAIから、収量変動の要因を抽出した。

日射量や窒素施肥量が共通する要因として特定された一方で、作期特異的な要因も存在することが明らかとなった。

詳しい研究内容について

AIが解き明かす水稲の収量変動の秘密

-半世紀に渡る長期連用試験からの新知見-

論文情報

- 雑誌名:Field Crops Research(Elsevier)

- 論文名:Machine learning reveals drivers of yield sustainability in five decades of continuous rice cropping

- 著 者:山口友亮(岐阜大学)、Olivyn Angeles、齋藤和樹(IRRI)、飯泉仁之直(農研機構)、Achim Dobermann(IFA)、桂圭佑(京都大学)

- DOI:10.1016/j.fcr.2025.110114

用語解説

- 注1) 長期連用栽培試験:

1962年からフィリピン・国際稲研究所で続く世界最長の水稲連続栽培試験。 - 注2) 説明可能なAI:

AIの判断や予測の根拠を人間が理解できる形で説明する技術。