細胞内において自己・非自己の境界線を決定する分子パターンの発見

自己由来成分の病原体含有液胞をセルオートノマス免疫系が捕捉するメカニズムの解明

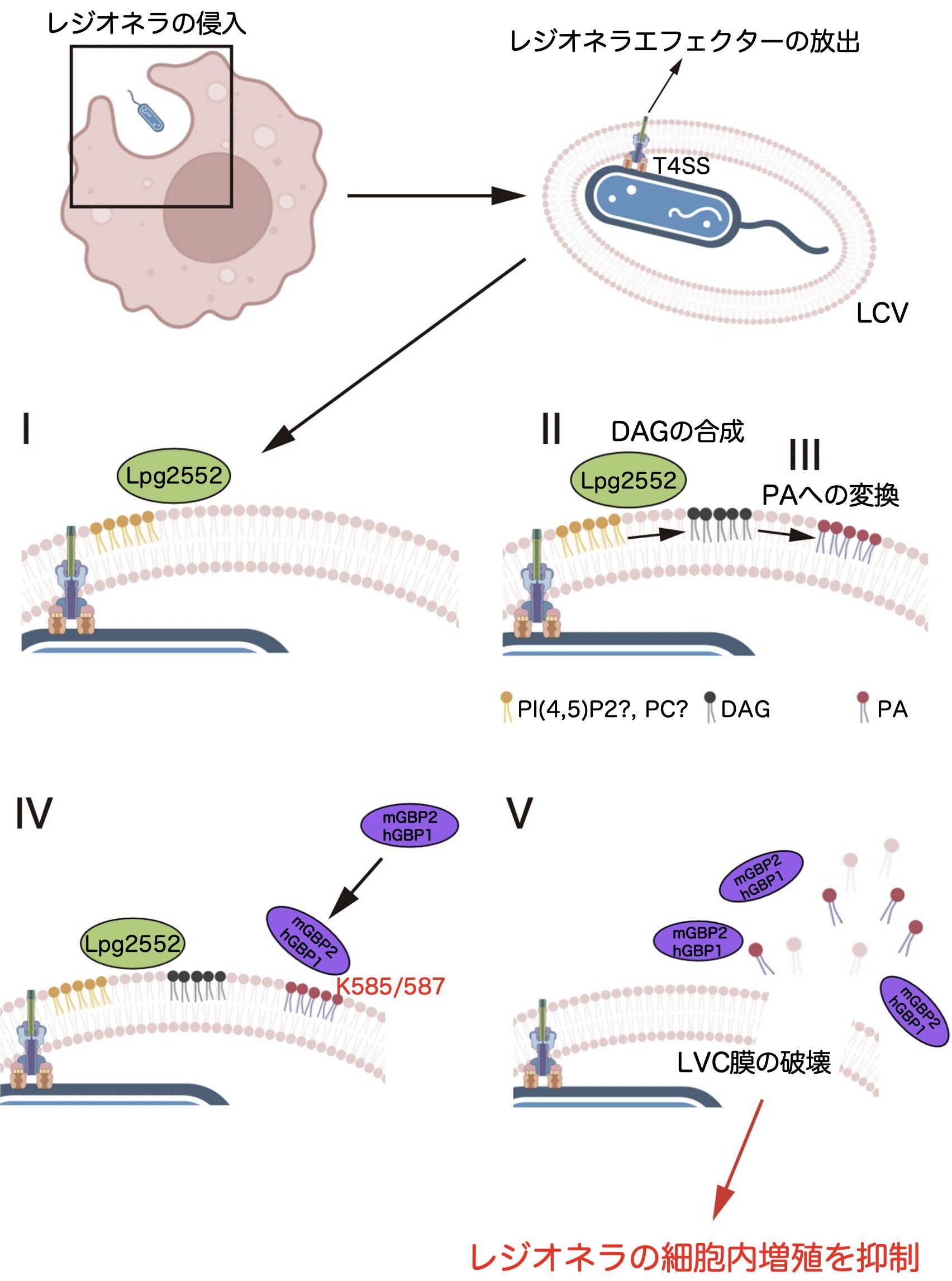

東京薬科大学・生命科学部・感染制御学研究室の新崎恒平教授らのグループは、大阪大学微生物病研究所・山本雅裕教授と笹井美和准教授、岐阜大学大学院医学系研究科・永井宏樹教授と久堀智子准教授、京都大学大学院医学研究科・中川一路教授と野澤孝志准教授らのグループとの共同研究により、感染宿主の自己成分である細胞膜によって覆われたレジオネラ含有液胞膜が細胞内において非自己としてセルオートノマス免疫系に捕捉される仕組みを解明しました。本研究の成果は、セルオートノマス免疫系が自己成分を「非自己」として識別できる分子機構の一端を明らかにしたとともに、この仕組みの解析はセルオートノマス免疫系に由来する自己免疫疾患発症機構の理解に繋がることが期待されます。

本成果は、現地時間2025年8月8日に米国National Academy of Sciencesが刊行する科学誌「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America」に掲載されました。

研究概要図

本研究のポイント

- 宿主由来の細胞膜で覆われたレジオネラ含有液胞(Legionella-containing vacuole; LCV)へのセルオートノマス免疫系関連分子であるGBPの集積には、レジオネラの病原因子であるLpg2552が必要であることを明らかにしました。

- Lpg2552はLCV膜においてリン脂質のホスファチジン酸の合成を促進していることを発見するとともに、GBPがこのホスファチジン酸の集積を非自己のサインとして識別することでLCV膜を破壊していることを見出しました。さらに、ホスファチジン酸を認識できないGBPの変異体はLCV膜を捕捉できず、その結果、レジオネラの細胞内増殖を抑制できないことを明らかにしました。

- これらの成果は、GBPによる他の病原体含有液胞に対する攻撃メカニズムの研究の一助となる他、GBPが関わる自己免疫疾患の発症機構を解明する足掛かりとなることが期待されます。

詳しい研究内容について

細胞内において自己・非自己の境界線を決定する分子パターンの発見

~自己由来成分の病原体含有液胞をセルオートノマス免疫系が捕捉するメカニズムの解明~

論文情報

- 雑誌名:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

- 論文名:Phosphatidic acid production on the vacuole harboring Legionella pneumophila is a signal for recognition of interferon-induced GTPases.

- 著 者:生出 紘夢, 久堀 智子, 永井 宏樹, 野澤 孝志, 中川 一路, 笹井 美和, 山本 雅裕, 新崎 恒平* (*責任著者)

- DOI:10.1073/pnas.2420096122

用語解説

- Guanylate binding protein (GBP):

インターフェロンによって発現が誘導されるGTPアーゼ。マウスやヒトにおいて複数の分子種が存在している。細胞内に存在する病原体や病原体を包埋している膜を捕捉し、病原体や病原体包埋膜上で重合構造を形成することで、標的物を破砕する。 - レジオネラ:

1976年、米国フィラデルフィア州で開催された在郷軍人会に参加していた複数の人々が肺炎を発症し、患者より新規の病原細菌が単離された。その後、在郷軍人(legionnaire)にちなみ、Legionella pneumophila(レジオネラ・ニューモフィラ)と命名された。自然界において、レジオネラはアメーバなどの原生生物を宿主としているが、レジオネラを含むアメーバなどによって形成されたバイオフィルム*が存在する取水管やタンク内の水はレジオネラによって汚染される。そして、それら水源から発生するエアロゾルの吸入がヒトへの感染の引き金となる。

*;原生生物や微生物の集合体。例として排水溝のヌメリなどが挙げられる。