スフィンゴ脂質が「曲がる」と細胞はどうなる? ~出芽酵母のスフィンゴ脂質を「シス二重結合含有型」へほぼ完全置換~

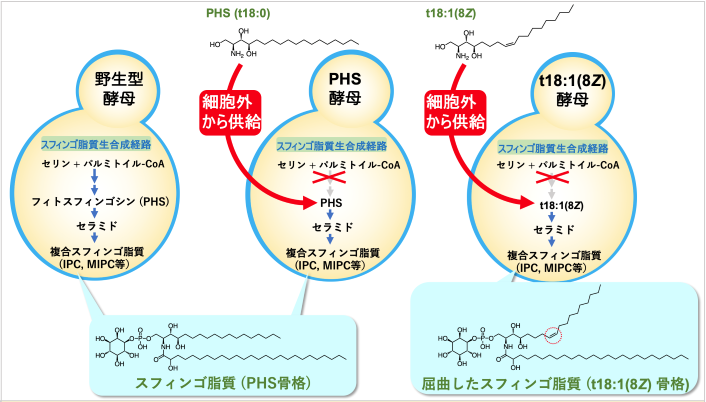

岐阜大学応用生物科学部応用生命化学科の谷 元洋教授らの研究グループは、分子遺伝学的手法を用いて、出芽酵母注1の生体膜を構成するスフィンゴ脂質注2の基本骨格構造 (スフィンゴイド塩基)を、植物に存在するシス二重結合含有型の(8Z)-4-ヒドロキシ-8-スフィンゲニン (t18:1(8Z))にほぼ完全に置き換えることに世界で初めて成功しました。

通常、細胞膜を構成するスフィンゴ脂質の疎水性部分の大部分は、直鎖状の炭化水素から成り、このような構造的特徴は細胞膜の秩序形成、機能維持に重要であると考えられてきました。本研究では、ほぼすべてのスフィンゴ脂質分子に屈曲構造(シス二重結合)を導入した出芽酵母を構築し、細胞膜構造や脂質マイクロドメイン注3形成に生じる変化を詳細に解析しました。その結果、スフィンゴ脂質の「直鎖性」が細胞膜の正常な機能維持に不可欠であることを、細胞レベルで初めて実験的に示しました。今後、このような出芽酵母を膜脂質機能解明のためのモデルプラットフォームとしてさらに活用することで、「生体膜脂質がなぜ多様な構造を持つのか?」という生命科学の根本的問いに迫れることが期待されます。

本研究成果は、現地時間2025年8月5日に欧州生化学連合の国際誌FEBS Open Bioのオンライン版に掲載されました。

出芽酵母のスフィンゴ脂質の構造置換

本研究のポイント

- 出芽酵母のスフィンゴ脂質の基本骨格「スフィンゴイド塩基」を、植物型の構造へとほぼ完全に置き換えることに世界で初めて成功しました。

- スフィンゴ脂質の骨格構造の大部分にシス型二重結合が導入され、分子内に屈曲が生じても、出芽酵母は生育可能であることを示しました。

- スフィンゴ脂質がほぼ全てシス二重結合含有型になると、細胞膜全体の物性や脂質マイクロドメインの形成に異常が生じることを細胞レベルで示し、スフィンゴ脂質の「直鎖性」が細胞膜機能の維持に重要であることを実験的に示しました。

詳しい研究内容について

スフィンゴ脂質が「曲がる」と細胞はどうなる?

~出芽酵母のスフィンゴ脂質を「シス二重結合含有型」へほぼ完全置換~

論文情報

- 雑誌名:FEBS Open Bio

- 論文名:Cis-unsaturated sphingolipids support growth of sphingoid base-deficient yeast but impair plasma membrane integrity

- 著 者:Takashi Higuchi¶, Saki Sugihara¶, Yohei Ishibashi, Kono Yushi, Hazuki Yamauchi, and Motohiro Tani*

¶: equal contribution *: corresponding author - DOI:10.1002/2211-5463.70100

用語解説

- 注1 出芽酵母:

パンや酒の発酵に使われる単細胞の真核生物で、細胞の基本的な仕組みを研究するモデル生物として広く利用されている。 - 注2 スフィンゴ脂質:

真核生物の細胞膜を構成する主要な脂質の一つで、細胞の構造保持や情報伝達に重要な役割を果たしている。 - 注3 脂質マイクロドメイン (脂質ラフト):

細胞膜内に存在する特定の脂質やタンパク質が集まってできる「島状」の構造で、シグナル伝達や膜タンパク質の機能に関与する。