異なる酸化チタン結晶種を同一溶液中で連続成膜:世界初の成功

光触媒、エネルギー材料としての応用に期待

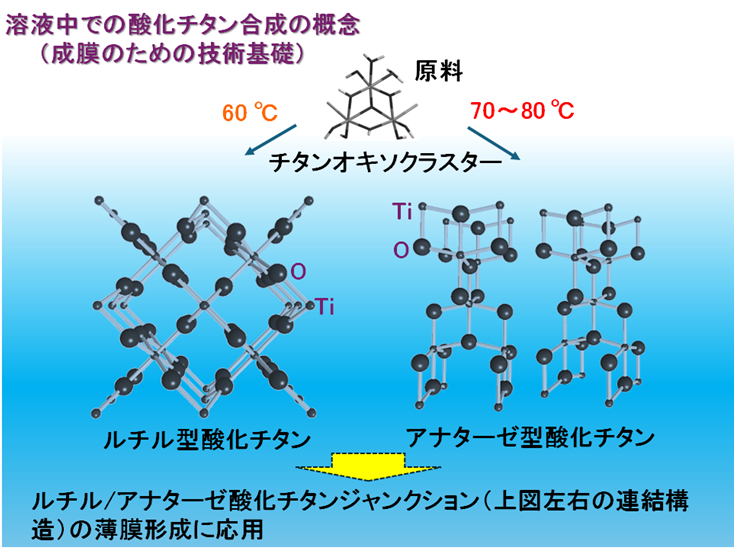

地球環境やエネルギー問題に対応する技術の進歩が、ますます注目されています。岐阜大学工学部の萬関 一広 准教授の研究グループは、光触媒材料として広く知られる酸化チタンに注目し、機能材料創製に向けた革新的な手法を確立しました。見いだした技術は、同じチタンの原料溶液を用いながら、温度だけを変え、80℃以下の低温で異なる結晶型の酸化チタンを選択的に作り分ける化学合成です。

特に重要な成果は、この結晶制御のコンセプトを応用し、異なる結晶型の酸化チタン種を原子レベルで組み合わせた複合薄膜の作製です。ひとつの反応溶液から、結晶型選択的に酸化チタン膜を積層する技術は世界初です。また、このような設計は、応用上重要な電子物性(電子移動特性)を向上する手段としても有効です。本技術は、光触媒のさらなる高機能化や低温で製造する次世代太陽電池などへの応用が期待できます。

本研究成果は、日本時間2025年7月29日に英国の国際誌であるChemical Communications誌のオンライン版で発表されました。

酸化チタン(TiO2)の低温合成と成膜に関する概念

本研究のポイント

- 白色顔料や光触媒として広く知られる酸化チタンは、ルチル型やアナターゼ型注)などの複数の結晶構造を有しています。結晶化には100℃以上の高温・高圧の水熱合成法や、500℃程度の熱処理が汎用されます。本研究では、同じチタン原料溶液から80℃以下で反応温度のみを制御し、ルチル、アナターゼ型の酸化チタンがわずか10℃の温度差で選択合成できることを見いだしました。

- 異なる結晶相を有する酸化チタンを、原子スケールで選択的かつ連続的に積層した「酸化チタンジャンクション」は、高機能材料を創製する設計指針のひとつとして注目されています。上記の選択合成のコンセプトを化学溶液析出に拡張し、同一溶液からルチル/アナターゼ酸化チタン積層膜を得ることに世界で初めて成功しました。

- 開発した酸化チタン材料は、ソーラー水分解、フレキシブル太陽電池などの次世代エネルギー材料としての研究展開や、様々な光触媒などとしての応用が期待できます。

詳しい研究内容について

異なる酸化チタン結晶種を同一溶液中で連続成膜:世界初の成功

~光触媒、エネルギー材料としての応用に期待~

論文情報

- 雑誌名:Chemical Communications

- 論文名:Crystal phase-directed growth of rutile/anatase TiO2 heterojunctions via in situ stepwise chemical bath deposition below 80 °C

- 著 者:Kazuhiro Manseki*, Shinapol Toranathumkul, Satoka Wada, Naohide Nagaya, Daisuke Takemoto, Ryoma Yasuda, Takashi Sugiura (*)Corresponding Author

- DOI:10.1039/D5CC03571F

用語解説

- 注)ルチル、アナターゼ:

酸化チタンの代表的な結晶構造名。同じ酸化チタンTiO2の組成でありながら、最小構成単位である八面体骨格(TiO6)の連結の仕方が異なる。ルチルでは、Corner(八面体の頂点)を共有する骨格が特徴であり、アナターゼでは、Edge(八面体の辺)を共有する構造の割合が多い。