がん細胞由来細胞外小胞の標的細胞表面への結合機構を分子レベルで解明

岐阜大学糖鎖生命コア研究所教授鈴木健一(国立がん研究センター研究所先端バイオイメージング研究分野分野長併任)、岐阜大学連合農学研究科博士課程大学院生磯貝樹らの研究グループは、岐阜大学糖鎖生命コア研究所教授安藤弘宗、同助教河村奈緒子、中部大学生命健康科学部教授古川鋼一との共同研究で、がん細胞が分泌した細胞外小胞注1が正常な細胞と結合する分子機構を明らかにしました。

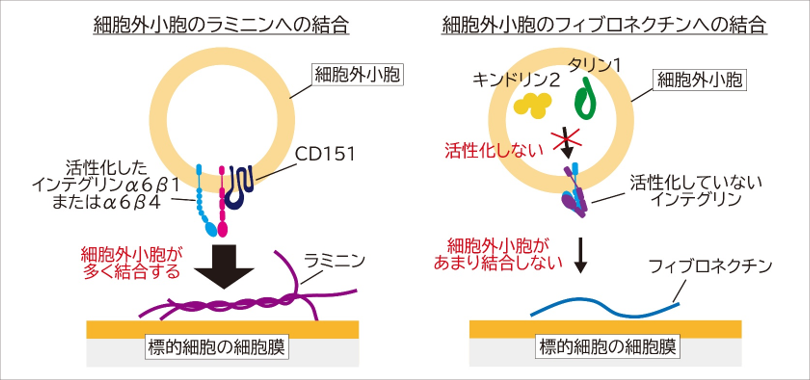

近年、細胞間の情報伝達の担い手として、細胞外小胞が注目されています。特に、がん細胞が分泌した細胞外小胞が、がん化していない他臓器の細胞に取り込まれると、その近傍にがん細胞が転移しやすい環境が形成されると言われていて大変ホットな研究対象となっています。しかし、この細胞外小胞が標的細胞に取り込まれる前に、どのように選択的に結合するのか、その機構が明らかではありませんでした。そこで、本研究では、細胞外小胞を1粒子ずつ観察しつつ、標的細胞上の細胞外マトリックス注2を空間精度21nmで、疑似リアルタイムに超解像動画観察注3する手法を開発しました。これらの方法により、ラミニンとインテグリン注4α6β1またはα6β4の結合を介して細胞外小胞が細胞に結合することを明らかにしました。そして、細胞形質膜とは違い細胞外小胞膜内層では、主要なインテグリン活性化分子であるタリン1やキンドリン2注5が機能せず、膜上のテトラスパニンCD151注6によりインテグリンが活性化されていることを明らかにしました。また、インテグリンとは別に細胞外小胞中の糖脂質ガングリオシドのGM1がラミニンに結合することを見出しました。また、細胞外小胞とラミニンの結合が、血管内皮細胞の血管新生様の形態変化の誘導に必須であることを明らかにしました。

本研究成果は、日本時間2025年4月30日にJournal of Cell Biology誌で発表されました。

本研究の概要図

本研究のポイント

- がん細胞が分泌した細胞外小胞が細胞外マトリックスの一つであるラミニンに結合することで標的の正常細胞に結合することを明らかにしました。

- 細胞外小胞上のインテグリンα6β1、α6β4が、CD151の補助により活性化されて、ラミニンへの結合能を担うことを特定しました。一方、細胞形質膜とは違い細胞外小胞では、タリンなどによる細胞質側からのインテグリンの活性化は起こらないことも明らかにしました。

- がん細胞由来の細胞外小胞が血管内皮細胞へ取り込まれた後、この細胞の形態変化を誘導しましたが、内皮細胞表面のラミニンへの細胞外小胞の結合が必須であることを明らかにしました。

- 細胞外小胞の分子機構の解明により、医学・薬学分野への応用が期待できます。

詳しい研究内容について

がん細胞由来細胞外小胞の標的細胞表面への結合機構を分子レベルで解明

論文情報

- 雑誌名:Journal of Cell Biology

- 論文名:Extracellular vesicles adhere to cells primarily by interactions of integrins and GM1 with laminin

- 著 者:Tatsuki Isogai, Koichiro M. Hirosawa, Miki Kanno, Ayano Sho, Rinshi S. Kasai, Naoko Komura, Hiromune Ando, Keiko Furukawa, Yuhsuke Ohmi, Koichi Furukawa, Yasunari Yokota, Kenichi G. N. Suzuki

- DOI:10.1083/jcb.202404064

謝辞

科学技術振興機構CREST (JPMJCR18H2)、国立がん研究センター研究開発費(2023-A-03)、JSPS科研費基盤研究B (JP24K01974)、挑戦的研究(JP24K21944)、2023年度武田科学振興財団研究助成

用語解説

- 注1 細胞外小胞:

様々な細胞から分泌される粒径40~1,000 nmの小胞。miRNAのような核酸やタンパク質などを含み、これらを離れた細胞へ運ぶことで細胞間の情報伝達を媒介する。 - 注2 細胞外マトリックス:

細胞外に存在し、細胞の足場や細胞の形質制御の役割を持つタンパク質群。主要な構成分子として、フィブロネクチン、ラミニン、コラーゲンなどがある。 - 注3 超解像動画観察:

通常の光学顕微鏡が持つ分解能の限界を超えた顕微鏡観察。本研究では高速1分子蛍光観察技術をもとに、当研究室で発展させたdSTORM(直接確率的光学再構築顕微鏡法)超解像「動画」観察技術を用いた。 - 注4 インテグリン:

細胞の接着に関わる細胞膜貫通タンパク質。αサブユニットとβサブユニットを一つずつ含むヘテロダイマーを形成することで、細胞外の様々な分子と結合する。主に細胞外マトリックスの構成分子と結合し、サブユニットの組み合わせに応じて、結合する分子が異なる。 - 注5 タリンとキンドリン:

インテグリンは細胞内外で機能の活性化を受ける。細胞質中のタリンやキンドリンは主要なインテグリン活性化分子であり、インテグリンと細胞骨格との会合体形成やインテグリンを介したシグナル伝達に関わる。 - 注6 CD151:

細胞膜中の4回膜貫通タンパク質、テトラスパニンファミリーの一種。ラミニンの結合に関わるインテグリンα3やα6と相互作用して、インテグリンの機能を活性化する。