量子センシング技術を活用した生体内における代謝反応の直接計測 -急性腎障害のモデルマウスにおける腎臓での代謝反応の可視化に成功-

岐阜大学のアブデラジム E. ヘラリー博士研究員、兵藤文紀教授、松尾政之教授、東京大学大学院工学系研究科、大阪大学量子情報・量子生命研究センター、量子科学技術研究開発機構(QST)、米国国立衛生研究所の研究グループは、オリゴペプチド(注 1)型の超核偏極 MRI 分子プローブ(注 2、3)を開発し、生体内でその代謝反応を直接計測することに世界で初めて成功しました。

アミノ酸が連なって構成されるペプチドやオリゴペプチドは、代謝・修飾、タンパク質との相互作用等を通じて生命現象に関与する重要な生体分子であり、その代謝や局在といった生体内ダイナミクス情報の取得が診断や治療技術を開発する上で近年注目を集めています。生体内

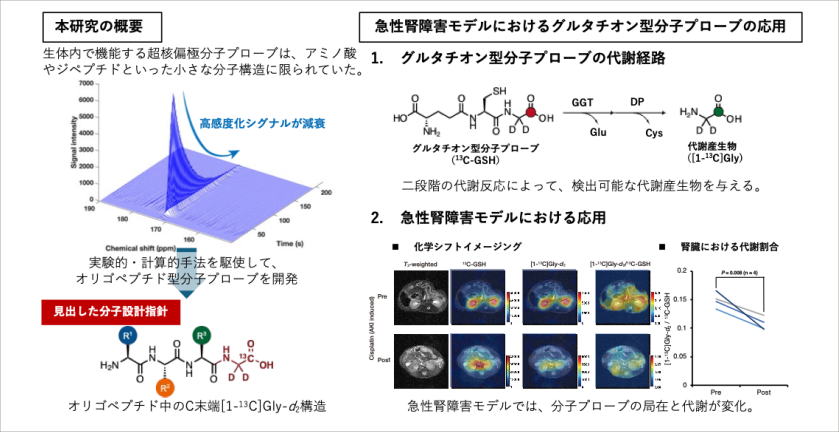

でのダイナミクス情報を取得する手法として、核磁気共鳴法(注 4)の検出感度を劇的に向上する量子センシング技術(注 5)である超核偏極技術があります。超核偏極技術は、次世代の超高感度生体分子イメージングへの応用が期待されていますが、超高感度化されたシグナルが時間とともに減衰し、高感度化信号の持続に影響する分子構造にも制約があることから、その適用範囲は分子量の小さなアミノ酸もしくはジペプチド等に限定されていました。

研究グループは、実験的・計算的手法を駆使して高感度化時間に影響を与える分子構造を精査することにより、生体内解析に用いることができるオリゴペプチド型の超核偏極 MRI 分子プローブの開発に成功しました。開発した分子プローブの 1 つであるグルタチオン型分子プローブの感度を偏極装置 SpinAligner(QST 量子生命科学研究所に設置された国内 1 号機)を用いて一時的に 10 万倍以上に高め、これを尾静脈より速やかに投与することでマウスの急性腎障害に起因する生体内局在と代謝反応の変化を NMR や MRI にて直接計測することに成功しました。

開発した分子プローブの鋳型となるオリゴペプチドは、もともと体内に存在する生体物質であり、さまざまな生命現象に関わっていることから、今後、関連する代謝反応や疾患の非侵襲的な画像診断法として応用されることが期待されます。

本研究成果は 2024 年 10 月 16 日(米国東部夏時間)に米国科学振興協会(AAAS)が出版する科学誌「Science Advances」のオンライン版に掲載されました。

This work is licensed under CC BY-NC 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

発表のポイント

- 高感度化時間に影響する分子構造の制約から、これまで開発が難しいと考えられていたオリゴペプチド型の超核偏極 MRI 分子プローブの開発に世界で初めて成功しました。

- 開発した分子プローブの 1 つであるグルタチオン型分子プローブを用いて、抗がん剤副作用の 1つである急性腎障害のモデルマウスにおける腎臓での代謝反応の可視化に成功しました。

- 今回開発したオリゴペプチド型の超核偏極 MRI 分子プローブを用いて生体内の代謝や局在を検出することで、早期診断や短時間での治療効果判定が可能になると期待されます。

詳しい研究内容について

量子センシング技術を活用した生体内における代謝反応の直接計測

-急性腎障害のモデルマウスにおける腎臓での代謝反応の可視化に成功-

本研究は、文部科学省「光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)」(JPMXS0120330644)、JSPS 科研費 基盤研究(A)(研究代表者:山東信介、JP19H00919)、若手研究(研究代表者:齋藤雄太朗、JP20K15396)、特別研究員奨励費(研究代表者:近藤洋平、JP19J22848)、基盤研究(B)(研究代表者:高草木洋一、JP23H02870)、JST 戦略的創造研究推進事業チーム型研究(CREST)(研究代表者:根来誠、JPMJCR1672 及び 研究代表者:山東信介、JPMJCR21N5)、JSPS 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))(研究代表者:松尾政之、JP20KK0253)、JST 創発的研究支援事業(研究代表者:高草木洋一、JPMJFR225G 及び 研究代表者:兵藤文紀、JPMJFR2168)、内閣府戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) 第 3 期課題「先進的量子技術基盤の社会課題への応用促進」(根来誠)、Intramural Research Program of the National CancerInstitute (関智宏、ムラリ クリシュナ チェルクリ、山本和俊)の支援を受けて実施されました。

論文情報

- 雑誌名:Science Advances

- 論文名:Directly monitoring the dynamic in vivo metabolisms of hyperpolarized 13C-oligopeptides

- 著 者:Yohei Kondo, Yutaro Saito, Tomohiro Seki, Yoichi Takakusagi, Norikazu Koyasu,Keita Saito, Jumpei Morimoto, Hiroshi Nonaka, Koichiro Miyanishi, Wataru Mizukami, Makoto Negoro, Abdelazim E. Elhelaly, Fuminori Hyodo, Masayuki Matsuo,Natarajan Raju, Rolf E. Swenson, Murali C. Krishna, Kazutoshi Yamamoto, Shinsuke Sando*

- DOI:10.1126/sciadv.adp2533

- 論文公開URL:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adp2533

用語解説

- 1) オリゴペプチド: アミノ酸が連なったペプチドのうち、比較的短いペプチドの総称。10 残基以下のペプチドを指す。

- 2) 超核偏極技術:

核磁気共鳴法の検出感度を劇的に向上させる量子センシング技術。超核偏極技術の中で最も広く使われている動的核偏極法では、核磁気共鳴法の検出対象となる安定同位体で標識された分子(分子プローブ)と、偏極源となる安定ラジカル分子をガラス状態の溶媒中で混合し、極低温・高磁場下にてマイクロ波を照射することで、核磁気共鳴法の検出感度が向上した超高感度化状態を作り出す。 - 3) 分子プローブ: 分子の置かれた周辺環境やその変化、化学反応などを引き金として、シグナルを変化させる分子。

- 4) 核磁気共鳴法:

外部磁場中の核スピンに対してラジオ波を照射することにより核スピンの置かれた環境に関する情報を取得する技術。NMR と略される。その中でも、画像化技術である核磁気共鳴イメージング法(MRI)は非侵襲的な画像診断技術として広く用いられている。 - 5) 量子センシング技術:

量子性を利用して、物質や環境のさまざまな物理量を計測する技術。古典的な計測技術の感度や精度の限界を超えた超高感度な計測を実現できる。