長良川アユ漁師と共同で落ちアユの産卵降河トリガーを解明 ~温暖化影響で約1カ月の遅れを示唆~

『秋、雨が降って川の水が冷たくなると、下流の産卵場に向けてアユが下ってくる』。これは、アユ漁師たちが長い経験の中から得た「落ちアユの産卵降河 1)タイミング」に関する経験知でした。また最近では『秋になっても、なかなかアユが下ってこない』と、川やアユの変化に対する戸惑いが広がっていました。

このたび、東海国立大学機構 岐阜大学地域環境変動適応研究センターの永山滋也特任助教と原田守啓センター長・准教授は、岐阜県水産研究所の藤井亮吏さん、(国研)国立環境研究所の末吉正尚さんと共同研究を行い、長良川の7つの漁場で漁をする漁師の協力で得られた日々の漁獲量データを分析して、アユが産卵のために川を下るのに必要な環境条件を明らかにしました。

本研究は、日本時間2023年5月22日にFisheries Science誌のオンライン版で発表されました。

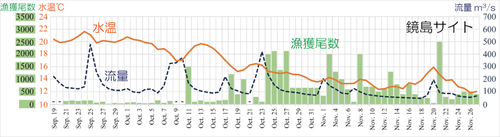

図 瀬張り網漁場における日々の平均水温、流量、漁獲尾数の推移(2020年鏡島サイトの例)。水温が18℃を下回った10月中旬以降、流量が増大(増水)したタイミングでアユの漁獲尾数も増えた。

発表のポイント

- 漁師、県、大学等の協働により、長良川を下るアユの動きを捉えることができた。これにより、日本を代表する淡水魚であるアユの生態について新たな科学的知見を得ることができた。

- 秋のアユの産卵降河は、「水温低下(日平均で約18℃以下)+増水(規模に依らない)」という段階的な2つのトリガーによって生じることが分かった。

- 近年、「水温低下」の条件が満たされる時期は10月中下旬以降であり、これがアユの産卵降河とそれに続く産卵がおよそ半世紀前に比べて約1カ月遅れている主な要因と考えられた。すなわち温暖化影響と考えられた。

詳しい研究内容について

![]() 長良川アユ漁師と共同で落ちアユの産卵降河トリガーを解明

長良川アユ漁師と共同で落ちアユの産卵降河トリガーを解明

~温暖化影響で約1カ月の遅れを示唆~

論文情報

- 雑誌名:Fisheries Science

- 論文名:Low water temperature and increased discharge trigger downstream spawning migration of ayu Plecoglossus altivelis

- 著 者:Shigeya Nagayama(永山滋也)、 Ryouji Fujii(藤井亮吏)、 Morihiro Harada(原田守啓)、 Masanao Sueyoshi(末吉正尚)

- DOI番号:10.1007/s12562-023-01694-6

- 論文公開URL:

https://doi.org/10.1007/s12562-023-01694-6

https://doi.org/10.1007/s12562-023-01694-6

用語解説

- 1) アユの産卵降河(行動):

秋に川の中下流部を目指して、産卵のために上流からアユが下ってくること。春にアユが海から川へ遡上する様子は風物詩となっている。遡上したアユは山間地・上流域まで広範囲に分布を広げ、夏の間そこで成長する。そして、秋になると、産卵のために中下流部に向けて一斉に川を下って来る。産卵後は死亡する「年魚」でもある。