マイクロ光コムを用いたテラヘルツ通信に成功 〜光を用いた次世代移動通信に期待〜

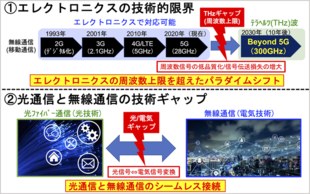

移動通信は、無線キャリア周波数を高周波化することにより、高速・大容量化を進めてきました。これまでの移動通信における無線キャリア発生は電気的手法を用いてきましたが、2030年にサービス開始予定の次世代移動通信(6G)(注1)では、300GHz以上のテラヘルツ波を使うことが予定されており、電気的手法の技術的限界(周波数上限)に達する可能性があります。

岐阜大学工学部の久武信太郎教授は、徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所の時実悠講師・久世直也准教授・岸川博紀准教授・安井武史教授、徳島大学大学院社会産業理工学研究部の岡村康弘元助教(令和5年3月退職)、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT(エヌアイシーティー))および名古屋工業大学大学院工学研究科の菅野敦史教授の研究グループと共同で、上記の課題を解決するため、マイクロ光コム(注2)を用いてテラヘルツ波を発生させ、無線通信に応用しました。本研究では、マイクロ光コムの光周波数モード間隔が6Gキャリア周波数と等しい特徴に着目し、これを超高周波光電気周波数信号(近赤外光)として光/電気変換で発生させたテラヘルツ波を用いた無線通信システムを開発しました。本手法により、電気的手法の技術的限界(周波数上限)を越えるだけでなく、振幅・位相の高度変復調による超高速・大容量化や、光通信との高い親和性を有する6Gが期待されます。

発表のポイント

- テラヘルツ波を用いる次世代移動通信では、これまで利用されてきた電気的手法が技術的限界(周波数上限)に達する可能性がある。

- マイクロ光コムの超高周波光電気信号(近赤外光)を光/電気変換したテラヘルツ波を用いて、560GHz帯でのテラヘルツ通信を実現した。

- マイクロ光コム特有の低位相ノイズ性をテラヘルツ波に付与することにより、振幅・位相の高度変復調を用いた超高速・大容量な通信が可能になる。

詳しい研究内容について

![]() マイクロ光コムを用いたテラヘルツ通信に成功

マイクロ光コムを用いたテラヘルツ通信に成功

〜光を用いた次世代移動通信に期待〜

論文情報

- 雑誌名:Optics Continuum

- 論文名:Terahertz wireless communication in a 560-GHz band using a Kerr micro-resonator soliton comb

- 著 者:Yu Tokizane, Shota Okada, Kenji Nishimoto, Yasuhiro Okamura, Hiroki Kishikawa, Takeo Minamikawa, Eiji Hase, Jun-Ichi Fujikata, Masanobu Haraguchi, Atsushi Kanno, Shintaro Hisatake, Naoya Kuse, and Takeshi Yasui

- DOI番号:10.1364/OPTCON.491729

用語解説

- (注1)次世代移動通信(6G):

2030年にサービス開始が予定されている次世代の移動通信(第6世代移動通信、6G)では、無線キャリアとして300GHz以上のテラヘルツ波が利用される予定です。6Gでは、「超高速・大容量通信」「超低遅延」「超カバレッジ拡張」「超高信頼通信」「超低消費電力・低コスト化」「超多接続&センシング」といった条件が求められています。 - (注2)マイクロ光コム:

マイクロ光コムは、複数の光周波数モード列が櫛の歯状に等間隔で立ち並んだ超離散マルチスペクトル構造を有し、電気的手法よりも桁違いに高品質な超高周波光電気周波数信号の生成が可能です。更に、半導体プロセスにより一括大量生産可能なため、将来的には超小型・単純・低価格化が期待できます。