肝硬変患者に合併する不顕性肝性脳症リスクスコアリングシステムの確立 血液検査のみを用いた日常診療における簡易なリスク評価法

岐阜大学大学院医学系研究科消化器内科学分野 清水雅仁教授のグループは、肝硬変患者に合併する不顕性肝性脳症(covert hepatic encephalopathy; CHE)1)のスクリーニングおよび顕性肝性脳症(Overt hepatic encephalopathy; OHE)2)のリスク評価に有用な簡易なスコアリングシステムを確立しました。

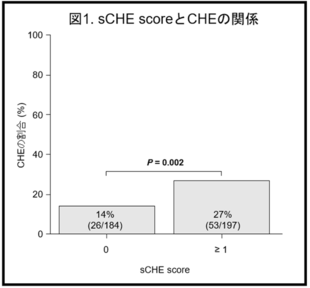

本研究では、神経生理学的検査を行った肝硬変患者381名を対象とし、CHEおよびOHE発症に関連する因子に関して検討しました。CHEに関連する因子の検討では、血清アルブミン値3)とアンモニア値4)がそれぞれ独立したCHEに関連する因子であることを明らかとしました。この事実に基づき、低アルブミン血症(≤3.5 g/dL)、高アンモニア血症(≥80 μg/dL)をそれぞれ1点として、血液性化学検査のみから判定するシンプルなCHEのスコアリングシステム(Simple covert hepatic score; sCHE score)を考案しました。実際にsCHE score 1点以上の患者は、sCHE score 0点の患者と比較して約1.8倍CHEのリスクが高い結果となりました(図1)。OHE発症に関連する因子の検討では、血清アルブミン値とアンモニア値はそれぞれ独立したOHEの予測因子であり、これらにより構成されるsCHE scoreもOHE発症予測に有用であることを明らかとしました。実際にsCHE score 1点以上の患者は、sCHE score 0点の患者と比較して約2.7倍OHE発症のリスクが高い結果となりました。また、sCHE score 1点以上の高リスク群に神経生理学的検査を実施することで、OHEリスクの高い患者群を抽出できることを明らかにしました。

肝硬変患者に合併するCHEは、肝硬変患者の転倒・骨折、交通事故、生活の質、予後と関連するため、欧州肝臓学会は肝硬変患者全例に対するCHEの検査実施を提言しておりますが、肝硬変患者全例での検査は不可能であり、現実的な診療指針の策定が不可欠でした。本研究では、血液検査のみから評価する簡易なCHEスコアリングシステムを確立することで肝硬変患者の診療指針に寄与することが期待されます。

本研究成果は、日本時間2022年12月1日にPLOS ONE誌のオンライン版で発表されました。

発表のポイント

- 不顕性肝性脳症は、肝硬変患者の転倒・骨折、交通事故、生活の質、予後と関連するため、欧州肝臓学会は肝硬変患者で不顕性肝性脳症を検査することを提言しているが、現実的ではない。

- 本研究では血液性化学検査のみから判定するシンプルな不顕性肝性脳症のスコアリングシステム(Simple covert hepatic score; sCHE score)を確立した。

- sCHE scoreは1点以上の患者は0点の患者と比較して有意に不顕性肝性脳症および経過観察期間中の顕性肝性脳症の累積発生率が高かった。

- sCHE scoreは1点以上の肝硬変患者に不顕性肝性脳症の検査を実施することが現実的な診療指針となる可能性が示唆された。

詳しい研究内容について

![]() 肝硬変患者に合併する不顕性肝性脳症リスクスコアリングシステムの確立

肝硬変患者に合併する不顕性肝性脳症リスクスコアリングシステムの確立

血液検査のみを用いた日常診療における簡易なリスク評価法

論文情報

- 雑誌名:PLOS ONE

- 論文名:

A simple covert hepatic encephalopathy screening model based on blood biochemical parameters in patients with cirrhosis - 著 者:

Takao Miwa1,2, Tatsunori Hanai1,3, Kayoko Nishimura3, Toshihide Maeda1, Satoko Tajirika2, Kenji Imai1, Atsushi Suetsugu1, Koji Takai1,4, Mayumi Yamamoto2,5, and Masahito Shimizu1 - 所 属:1 岐阜大学大学院医学系研究科消化器内科学

2 岐阜大学保健管理センター

3 岐阜大学医学部附属病院生体支援センター

4 岐阜大学大学院医学系研究科地域腫瘍学

5 岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科医療情報学専攻 - DOI番号:10.1371/journal.pone.0277829

用語解説

- 1) 不顕性肝性脳症:

肝硬変に合併症である肝性脳症のうち、明らかな臨床症状を呈することなく、神経生理学的検査を行って初めて診断できる、肝性脳症の初期病態を指す。近年の研究成果により不顕性ではあるもの、転倒・骨折、交通事故、生活の質、顕性肝性脳症、予後など様々なアウトカムと関連することが明らかとなっている。 - 2) 顕性肝性脳症:

肝硬変に合併症である肝性脳症のうち、羽ばたき振戦、昏睡などの明らかな神経学的あるいは精神的な異常を呈するものを指す。顕性肝性脳症は肝硬変患者の生活の質、入院、医療コスト、予後などに最も大きな影響を与える肝硬変合併症として知られている。 - 3) アルブミン:

肝臓で生成されるタンパク質であり、血液の浸透圧調節、物質の運搬、抗酸化作用など様々な生理活性を有する。肝硬変患者では肝臓におけるタンパク合成が低下し、血清アルブミン値は低下する。 - 4) アンモニア:

タンパク質が肝臓で分解される過程で生成され、脳神経細胞影響により肝性脳症の発生に関与することが知られている。肝硬変患者では解毒能の低下、門脈体循環シャント、腸内細菌叢の変化など様々な要因により高アンモニア血症が起こる。