巨大な巣の集合体をつくるアシナガバチの集団構造を解明

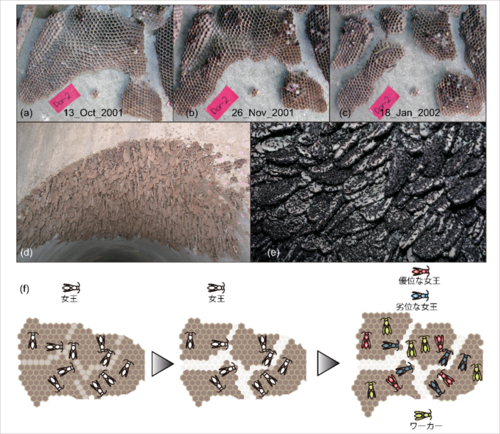

岐阜大学応用生物科学部の土田浩治教授と茨城大学理学部の諸岡歩希准教授の研究グループはオーストラリア産のアシナガバチRopalidia plebeianaの集団構造を明らかにしました。本種は非常に大きなコロニー集団を作り、その集団が何十年も続くことが知られていました(図1(d), (e))。さらに、日本のアシナガバチのように毎年新しい巣が作られるわけではなく、巣盤が再利用されることが知られており、その巣盤は巣上の女王によって口で噛み切って分割されることが知られていました(図1(a), (b), (c))。本研究では現地調査によって巣盤が分割される過程を詳細に明らかにし、さらに遺伝マーカーを使ってその集団構造の解明を試みました。その結果、巣盤の分割は女王間の血縁度が高い個体同士によって行われており、これは縁者びいき注1)的な行動(nepotistic behavior)であると判定されました。さらに、大きなコロニーほど生産されるオスの数が多くなる傾向にあり、これはメスが巣場所をめぐって争う場合に理論的に期待される局所的資源競争注2)で説明できると考えられました。

本研究では、極めて特異的な集団構造を、遺伝マーカーを使って解明することに成功しました。社会性昆虫では、これまで、縁者びいき的な行動は適応的であると考えられてきましたが、それが見つかることはほとんどなく、極めて珍しい例と考えられました。さらに、この様な大きな集団でも、次世代の生産が理論的な予測に矛盾していないことを明らかにしました。

本研究成果は、日本時間2022年7月28日にScientific Reports誌のオンライン版で発表されました。

図1. 巣盤の分割過程の写真(a, b, c)と多くのコロニーから構成される巣集団(d, e). 巣の創設期(a)から, 働きバチの羽化期(b)を経て, コロニーの分割が完了した(c). 分割は口で噛み切ることで行われる.晩秋(解散期)のコロニー集団(d)とコロニー最盛期のコロニー集団(e). 各コロニーは互いに独立しており, 敵対的である. ポンチ絵(f)は巣盤の分割過程を示した.

発表のポイント

- オーストラリア産のアシナガバチRopalidia plebaianaは巨大な集団を作ることが知られていた。

- 多くの越冬女王は前年に羽化したコロニーに戻り、各コロニーは血縁関係の高い個体同士によって分割されることが明らかとなった。

- オスは交尾に際して広く移動分散するのに対して、メスはほとんど移動しないことが明らかとなった。

- 大型のコロニーほどオスを多く生産する傾向にあり、これは巣場所をめぐってメスが争う場合に期待される局所的資源競争で説明できることを明らかにした。

詳しい研究内容について

![]() 巨大な巣の集合体をつくるアシナガバチの集団構造を解明

巨大な巣の集合体をつくるアシナガバチの集団構造を解明

血縁者同士で巣を噛み切って分割する珍しいアシナガバチの生活史を遺伝学的に明らかに

論文情報

- 雑誌名:Scientific Reports

- 論文名:Nepotistic colony fission in dense colony aggregations of an Australian paper wasp

- 著 者:Koji Tsuchida, Norio Ishiguro, Fuki Saito-Morooka, Jun-ichi Kojima, Philip Spradbery

- DOI番号:10.1038/s41598-022-17117-y

用語解説

- 注1) 縁者びいき(nepotistic behavior):

血縁関係のある者同士が助け合う行動で、血縁関係のない者は援助の対象とされない。血縁選択説では血縁認識がその大前提となっており、そのメカニズムとして体の表面をコーティングする体表炭化水素がその候補とされている。しかし、その体表炭化水素の多様性を維持して、さらに繊細な認識能力を保持するにはコストがかかると考えられるので、実際の野生生物では検出されないことが多い。 - 注2) 局所的資源競争:

血縁者が限られた巣場所のような資源をめぐって競争する状況にあるときに、母親はオスに偏った性比で子供を産むと言う理論的な予測。例えば、ミツバチの場合、女王は次の新女王を生産するときには新女王に残すことのできる巣は一つなので、新女王は1匹で十分であり、残りの資源はオスに配分した方が良いと理論的に期待される。